[스포츠서울 | 함상범기자]2014년 개봉한 영화 ‘명량’이 누적 관객수 1761만명을 동원하며 한국 영화사에 기념비적인 기록을 남긴 후 수 년이 지나 배우 정재영에게 대본이 돌아갔다. 20일 개봉하는 ‘노량: 죽음의 바다’다. 주어진 인물은 명나라 총사령관 진린이다.

진린은 이순신보다 두살 위다. 명나라 총사령관이라 군서열도 이순신보다 높다. 그렇지만 그는 이순신(김윤석 분)에게 깍듯하게 ‘노야’(형님)라 부른다. 이순신에 대한 애정이 깊지만, 도요토미 히데요시로부터 철수 요구를 받은 일본군과 싸울 의지는 없다.

일본군을 모두 섬멸하고자 하는 이순신과 사사건건 부딪친다. 이순신의 마음을 모르는 것은 아니나 굳이 자국 병사들을 다치게 하며 싸우고 싶진 않아한다. 일본과 조선 사이에서 눈치를 보다 이순신으로부터 “부대를 해체하라”는 말도 듣는다. 자존심이 상했지만, 결국 이순신의 의중대로 끝까지 맞서 싸운다. 국내에서도 매우 유명한 장수다.

진린은 ‘노량’의 초반부 서사의 물꼬를 튼다. 기개와 위엄이 필요하며, 중국어에 감정을 담을 줄 아는 연기적 스킬이 필요하다. 장군으로서 액션도 능해야 했다. 경험이 많은 정재영이 적임자다. 진린은 구원병을 구하러 다니는 아리마(이규형 분), 이순신과 함께 초반부 엄중한 분위기를 이끌고, 후반에는 백병전에도 가담하며 이순신과 함께 대미를 장식한다.

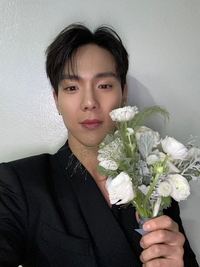

정재영은 지난 19일 서울 종로구 한 커피숍에서 진행된 인터뷰에서 “누구나 알고 있는 국민 스포일러가 이순신의 죽음이다. 마지막에 어떻게 처리할지 궁금했다. 대본을 읽었는데 먹먹했다. 무조건 참여해야겠다면서 손을 들었다”고 말했다.

◇“중국이랑 비즈니스도 많이 하는데…걱정만 앞서”

당차게 ‘노량: 죽음의 바다’에 합류하기로 했지만 이내 막막함을 느꼈다. 모든 연기를 중국어로 해야 한다는 압박감이 밀려왔다. 1996년 연극 ‘허탕’으로 데뷔해 무려 37년 넘게 연기자로 살아왔지만, 외국어로 연기를 해본 적은 없었다.

“영어 연기라도 해봤으면 감이 왔을 텐데, 진짜 막막했어요. 중국어 잘하는 사람들을 진심으로 존경해요. 10년 동안 중국에 있어도 성조가 해결이 안 된대요. 한국 관객들에게 어색하지 않은 게 1차 목표였죠. 어색하다는 말 안 들으려고 열심히 했는데, 하면 할수록 어렵더라고요. 유학이다 비즈니스다 중국이랑 왕래도 잦은데, 걱정이 앞서요.”

적당히 더듬더듬 의미를 전달하는 것이 아닌, 완벽히 중국어를 구사해야 했다. 게다가 명나라 총사령관이다. 위엄과 기개가 대사 안에 담겨 있어야 했다. 정재영의 걸림돌은 어순이다. 서술어를 먼저 말하는 중국어는 영어식 어순을 갖는다. 한국어는 뒷부분에 방점이 찍히지만, 중국어는 문장 앞쪽에 힘이 실린다.

“감정 표현이 정말 힘들었죠. 나름 강조를 했는데, 엉뚱한 곳에서 힘을 주고 있는 거죠. 한 번은 감정이 좋았는데, 발음이 틀렸대요. 문제는 뭐가 틀렸는지 모른다는 거예요. 현장에서 말도 안 했어요. 수다 떨면 기껏 끌어올려 놓은 중국어 연기가 상하거든요. 현장은 전투였어요. 갑옷은 무겁고, 대화도 못 하겠지. 사람이 말을 못 해봐요. 얼마나 괴로운데요.”

◇“진린은 노량해전의 명분, 이순신의 의중 끄집어내”

100분 해상전투로 돌입하기 전까지, 영화에서 진린의 역할은 상당하다. 이순신에게 끊임없이 질문하며 의중을 끄집어내고, 동아시아 정세를 설명한다. 일본과 조선 사이의 긴장감도 알려준다.

“실리주의 입장에서 이순신의 결단은 무모할 수 있어요. 현대로 치면 ‘왜 굳이 그렇게 해?’라는 질문을 하는 거예요. ‘한 명도 살려 보내지 않고 죽이면 좋겠지만, 우리는 안 죽나’라는 질문을 하는 거예요. 결국 진린이 설득된건, 노량해전의 명분을 말해주는 것 같아요.”

해상전투는 압권이다. 사실상 한척으로 수백 척을 막은 명량해전, 학익진으로 일본군을 완벽히 섬멸한 한산도 대첩과 다르다. 일본은 300여 척이 침몰 및 나포됐고, 2만 명이 죽었다. 조선과 명도 수백 명이 죽었다. 포 싸움은 물론 백병전까지 이어졌다. 배우에게도 울림이 컸다.

“전투 시작할 때 소름이 확 돋아요. 3국의 난전을 통해서 전쟁의 참혹함을 보여주더라고요. 이순신 장군만 조명한 게 아니라 7년의 전쟁이 느껴졌어요. 북소리가 시나리오에선 느껴지지 않잖아요. 마지막에 여운이 강하게 남더라고요. 정말 세련된 영화예요.”

요즘 한국 미디어 업계는 과도기다. 팬데믹이 지나 오랫동안 굳건했던 미디어 지형도가 혁명적으로 바뀌고 있다. 유튜브와 OTT가 등장하면서 방송사와 극장 등 기존의 플랫폼이 흔들리고 있는 모양새다. 배우들에게도 변화가 많다. 37년째 업계에서 활약 중인 정재영은 포용을 키워드로 내세웠다.

“이젠 한 가지만 고집할 수 없는 시대예요. OTT도 처음엔 반대가 컸어요. 이제는 OTT를 환영하잖아요. 결국 힘이 강한 쪽으로 몰리게 돼 있어요. 그걸 굳이 니 편 내 편 해가며 싸울 필요는 없는 것 같아요. 연극배우들도 방송이나 영화 하면 ‘딴따라’라고 무시했어요. 그런데 남이 보면 사실 다 똑같은 딴따라일 수 있거든요. 순리대로 포용하면서 살아야 할 것 같아요. 이순신 장군도 포용의 정신으로 조선의 승리를 이끈 것 아닐까요?”

intellybeast@sportsseoul.com

![‘마약 투약 혐의’ 오재원, 1심 이어 2심서도 징역 2년6개월…“범죄 내용·결과가 너무 중하다” [SS시선집중]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/12/21/rcv.YNA.20240329.PYH2024032901220001300_T1.jpg)

![[속보] “결자해지 굳은 각오로 모든 힘 다하겠다” 정몽규 축구협회장 4선 공식 선언](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/12/19/news-p.v1.20241130.05de029054fc4c42bfd652627264ce11_T1.jpeg)

![송중기 “장모님 콜롬비아 출신…‘보고타’ 촬영 즐거워웠다”[SS현장]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/12/19/rcv.YNA.20241219.PYH2024121916850001300_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 위대한 거인들과 맞선 뮤지컬 ‘시라노’ 불타오르네!](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202408/58867f53-7347-46d3-8e67-dd34b098c539.jpg)

![[배우근의 생활형시승기]‘매혹의 언어’ 푸조408, 남들과 다른 가치를 원한다면!](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202401/c8f23327-96f7-4d48-a157-3fba7f049636.jpg)

![[배우근의 롤리팝] 빛으로 쓴 민주주의의 교향곡, 쇠파이프 보다 강한 응원봉](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/d0c372a5-4897-4f59-a2c2-b418e0a77ae9.jpeg)

![삼성 “마무리 상징 오승환, 은퇴투어 포함 최대한 예우할 것” 왜 말을 못해?! [장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/496a2f67-8246-4727-b4f6-fde5985b20cf.jpg)

![[노경열의 알쓸호이] 배트맨은 현실에 존재해서는 안 된다](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202305/a9840e6e-bfc6-40ee-abc7-4274840c9efc.jpg)

![‘김현정의 뉴스쇼’→‘일간지 인터뷰’→‘현대카드’까지…모든 이슈 잡아먹는 민희진의 시간 [조은별의 ★★레터]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202402/dc0b7e00-b5fc-4fc3-ba33-f3947b285dac.jpg)

![유재석이 6월에 세무조사 받은 이유? [스타稅스토리]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/f2f6858b-dbe2-46a2-b643-038aeb084fed.jpeg)

![고척돔 곳곳에 붙은 ‘송성문 부채’…범인은 내부에 있다! [황혜정의 두리번@@]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/4bbf2238-0c63-4a48-a554-27c884974196.jpg)

![‘한국을 북한으로’ 초대형 참사…‘오만한’ 프랑스, 올림픽이 걱정이다 [김동영의 시선]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/df89794b-229a-4cf7-92bc-5fafb2ea18fa.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 관객 참여형 뮤지컬 ‘리딩 쇼케이스’, 경쟁력 살아있네!](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202312/792903aa-f247-4ab1-8fbc-7a78ba8619be.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 위대한 거인들과 맞선 뮤지컬 ‘시라노’ 불타오르네!](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/12/20/news-p.v1.20241220.a7af9e1d0f5445e292734b1193ba06a1_T1.jpg)

![[배우근의 생활형시승기]‘매혹의 언어’ 푸조408, 남들과 다른 가치를 원한다면!](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/12/15/news-p.v1.20241215.0933b7293ff1483997a16ee8be0f0374_T1.jpg)

![[배우근의 롤리팝] 빛으로 쓴 민주주의의 교향곡, 쇠파이프 보다 강한 응원봉](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/12/15/news-p.v1.20241215.02a61be8ad754957a2de65b856adac73_T1.png)

![[표권향의 컬처판타지아] 마음이 선택한 길 ‘이프덴’, 두 갈림길 잇는 평행세계](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/12/11/news-p.v1.20241211.397edef82d454119a93ca23e4856afa8_T1.jpg)

![[배우근의 생활형시승기] 그랑 콜레오스 세심하고 세련됐다](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/12/09/news-p.v1.20241209.97046677f13849718fa735f496ec9ff4_T1.jpg)

![삼성 “마무리 상징 오승환, 은퇴투어 포함 최대한 예우할 것” 왜 말을 못해?! [장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/12/08/news-p.v1.20240924.1b09530040b347cfb68f3ad333d4805a_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 세기의 무희 ‘마타하리’, 여명 밝히는 아침이슬로 잠들다](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/12/09/news-p.v1.20241208.b0598e1b5adb4516a693d46d97e7e31d_T1.jpg)

![[배우근의 롤리팝]계엄이후, 끝나지 않은 환율의 여진…국민연금이 녹아난다](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/12/08/rcv.YNA.20241207.PYH2024120705110006300_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 이름 없는 영웅, 뮤지컬 ‘스윙데이즈_암호명A’로 세상에 알려지다](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/12/05/news-p.v1.20241205.c637e4e27db4445287b1f8c7bd8c806f_T1.jpg)

![[배우근의 생활형시승기] 토요타 하이랜더, 모시고 가는 즐거움](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/12/05/news-p.v1.20241205.a3114ad703e74e9b96db3746fd6710de_T1.jpg)

![레미제라블 등장한 前 한화 양경민 인생의 ‘유턴존’ 만나, 야구계 백종원은 어디 없소?[장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/12/02/news-p.v1.20241202.270d0051c834420a965579df0695d502_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 영화 스크린까지 점령한 뮤지컬…숨은 ‘찐’매력 배우들의 ‘힘’](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/12/01/news-p.v1.20241201.75413b9cc55446c7a8ca6c42e0750d45_T1.jpg)

![[배우근의 생활형시승기]그랜저 하이브리드, 여전한 명성 그대로](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/12/01/news-p.v1.20241130.52799e233cfb4086a708065acff251ff_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] “두려워 하지마” 뮤지컬 ‘틱틱붐’, 세상 모든 이에게 전하는 응원 메시지](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/11/28/news-p.v1.20241128.2797947288874f1eab7c22cde07f4d4e_T1.jpg)

![오타니의 대만 우승 축하, 야구에 대한 리스펙이다![배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/11/26/rcv.YNA.20241005.PAP20241005119101009_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 눈을 뗄 수 없는 환상의 세계로 초대, 뮤지컬 ‘알라딘’ 시선 강탈](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/11/24/news-p.v1.20241124.5a3ec20bda3348e79050448d00a50369_T1.jpg)

![치솟는 몸값+떨어진 국제경쟁력…선출단장 어느덧 10년 KBO리그, 달라졌나요?[장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/11/20/news-p.v1.20241021.31b18837f396477baff59ab5d27e265c_T1.jpeg)

![[배우근의 생활형시승기] 7세대 올뉴 포드 머스탱…질주 본능을 깨운다!](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/11/21/news-p.v1.20241120.f8eabd5c171f491ca7157851470f3e3d_T1.jpg)

![[배우근의 생활형시승기] ‘디 올-뉴 CLE 200 쿠페’ 벤츠의 차세대 드림카](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/11/15/news-p.v1.20241114.8a0d05d47de044ee91acb6371a601b88_T1.png)

![‘고퀄스’ 부진이 깔끔한 폼 때문? 대표팀 운영 시스템 잡아야 [장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/11/14/rcv.YNA.20241113.PYH2024111322370001300_T1.jpg)