지난달 30일, 윤석열 대통령은 국무회의에서 “경제 성장과 시대 상황을 반영하지 못한 채, 25년 동안 유지되고 있는 상속세의 세율과 면제범위를 조정하고, 자녀공제액도 기존 5000만원에서 5억원으로 대폭 확대해 중산층 가정의 부담을 덜어드릴 것”이라고 했다.

상속 재산이 있는 사람들에겐 반가운 소식이다. 윤 대통령은 중산층 가정의 부담을 덜 것이라고 콕 찍어 얘기했다. 나도 수혜 받을수 있을까.

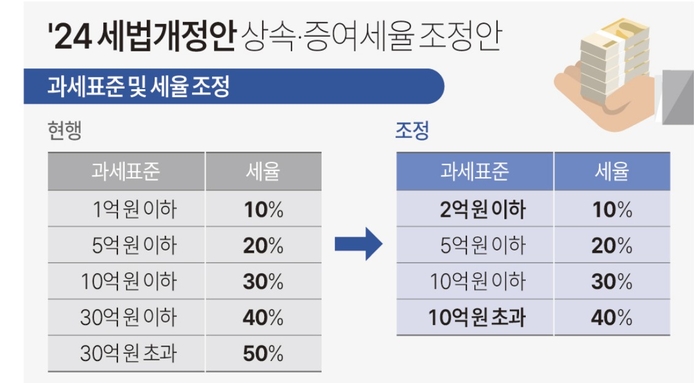

정부의 이번 상속세 세율 조정안은 30억원 초과시 50%의 최고세율을 40%로 하향 조정하는게 골자다.

그 외 30억원 이하 40%는 10억원 초과 40%로 바뀌고, 기존 10억원 이하는 30%, 5억원 이하는 20%로 이전과 동일하다. 1억원 이하 10% 세율은 2억원 이하 10%로 조정한다.

한마디로 30억원 이상 자산가의 한해, 세율 혜택을 볼 여지가 높다. 10억원 이하 아파트는 이미 배우자·자녀 공제(각 5억원씩)로 상속세가 발생하지 않는다.

30억원 초과시 상속세 혜택을 보는 대상은 2400여명 정도의 초부자에 불과하다. 나를 포함해 대다수 사람들은 포함되지 않는다.

분명 중산층에 부담을 덜 것이라 했는데, 고개를 갸웃하게 한다.

윤 대통령이 학창시절 읽고서 감동 받았다는 책이 있다. 존 스튜어트 밀(1806~1873)이 쓴 ‘자유론’이다. 밀은 보수주의 경제사상가다. 정부의 세금 개입을 비판했다. 누진세에 대해선 ‘온건한 형태의 도둑질’이라고도 했다. 열심히 일해 돈 버는 사람들을 제재한다고 봤기 때문이다.

그런 그도 상속 재산만큼은 기회의 공정성을 해치기에, 상속세를 무겁게 매겨야 한다고 주장했다.

자본주의 사회는 봉건제와 달리 신분상승이 가능한 시스템이다. 개인의 노력으로 계층 이동이 가능하다. 그런데 상속이 수월할수록 세습은 강해진다. 이는 자본주의의 근간을 흔든다.

시장경제를 지탱하는 뼈대가 경쟁이기 때문이다. 특히 공정한 경쟁이 핵심이다. 하지만 상속은 기회 공정성을 빼앗는다. 태어나면서부터 출발선이 달라진다.

현재 우리나라의 지니계수는 조선시대보다 더 높다고 한다. 그만큼 빈부격차와 계층간 소득불균형 정도가 심하다. 돈이 있어야 돈을 버는 구조는 경제 유동성과 사회적 역동성 약화를 초래한다. 결과적으로 국가경제에도 악영향을 끼친다.

계층 이동 사다리가 사라지면, 청년층에선 “누가 열심히 일하겠나!”라는 자조가 나올 수밖에 없다.

미국에서 경기부양을 위해 상속세 폐지를 논의한 적 있다. 이때 빌 게이츠, 워렌 버핏, 조지 소로스 등 미국을 대표적인 거부들이 앞장서 반대했다. 그들은 자본주의가 사회에서 지지를 얻으려면 상속세는 존재해야 한다고 되레 강조했다.

참고로 우리나라의 상속세 변화가 흥미롭다. 이승만 대통령 시절, 상속세 최고 세율은 90%에 달했다. 박정희 대통령 재임시에도 최고세율은 75%였다. 그 수치만큼 불로소득 과세에 대한 사회적 합의가 있었다고 볼 수 있다.

![맹승지, 한 뼘 속옷 입고 몸매 자랑 “승지의 크리스마스” [★SNS]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/12/07/news-p.v1.20251207.98c269e39c2846fa8b5b218177dbb7be_T1.png)

![‘낯 뜨거운 시상 순간’ 심판상 받는데 돌아온 건 격한 야유뿐…땅에 떨어진 K-심판의 권위와 신뢰[SS현장]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/12/06/news-p.v1.20251206.f17c1c5e4e814adfbb171c94b855e02f_T1.jpeg)

![‘은퇴’ 조진웅이 또…폭행+음주운전 논란에 “확인중” [공식입장]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/12/08/news-p.v1.20251206.ca6bd20207c54541be76c625b3bb6ea4_T1.jpg)

![‘소년범 인정’ 조진웅, 전격 은퇴 선언 “배우 인생 마침표 찍겠다” [공식입장]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/12/06/news-p.v1.20251206.2799739314164ac9af9275895a10c12f_T1.jpg)

![‘FA 총 57억’ KIA, 애초에 6명 다 잡기 어려웠다…마지막 조상우는? [SS시선집중]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/12/07/news-p.v1.20251207.9b5b2f4bcb4141aa8be27d178180659f_T1.jpg)

![배우 조진웅, 사람은 무엇으로 판단하는가?[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/d0c372a5-4897-4f59-a2c2-b418e0a77ae9.jpeg)

![[원성윤의 인생은 여행처럼] “검은 흙먼지 걷고 ‘2.5조 빅뱅’ 쏘다”…강원랜드, 오사카 넘을 ‘K-리조트’의 대반격](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202507/e53f451a-06e2-4ba0-9e6a-b9d0a609af61.jpg)

![검사(檢査) 받는 KBO, 이 참에 정치-스포츠 절연해야[장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/496a2f67-8246-4727-b4f6-fde5985b20cf.jpg)

![‘한화→대표팀’ 계속 시끌시끌…이제 김서현에 그만 ‘매몰’됩시다 [김동영의 시선]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/df89794b-229a-4cf7-92bc-5fafb2ea18fa.jpg)

![‘프로게이머’는 그만…이제 ‘프로 e스포츠 선수’라 부를 때다 [김민규의 e시각]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/88018f7a-a412-4750-b8ad-9f1915af98f2.jpg)

![메이저리거 김하성, 올리브 패딩으로 완성한 겨울 스트릿 룩! [이주상의 e파인더]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202503/fe6a08ea-7f72-4cdb-a416-b9c23cacb661.jpg)

![부드러운 강력함, BMW 550e…고성능 PHEV의 정수[배우근의 생활형시승기]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202401/c8f23327-96f7-4d48-a157-3fba7f049636.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 관객 참여형 뮤지컬 ‘리딩 쇼케이스’, 경쟁력 살아있네!](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202312/792903aa-f247-4ab1-8fbc-7a78ba8619be.jpg)

![시험도 연애도 ‘실전은 기세야! 기세’ [함상범의 오답노트]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202402/e154397e-c160-4bb0-8471-ebe81efd4eb9.jpg)

![배우 조진웅, 사람은 무엇으로 판단하는가?[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/12/07/news-p.v1.20251207.6ee3b4b2f0ac41d297a6388d2551fe78_T1.png)

![서울大 경영 택한 이부진 아들…이상한건 한국의 ‘의대집착’[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/12/05/rcv.YNA.20231113.PYH2023111304990001300_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 뮤지컬 ‘비하인드 더 문’, 희생으로 완성한 역사…진정한 영웅은 누구인가?](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/12/01/news-p.v1.20251201.153ccb2b098b41ba80ab8b1deafd2b7b_T1.jpg)

![[원성윤의 인생은 여행처럼] “검은 흙먼지 걷고 ‘2.5조 빅뱅’ 쏘다”…강원랜드, 오사카 넘을 ‘K-리조트’의 대반격](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/12/02/news-p.v1.20251127.97ad4e79fd2d4eca9e7ebdc7918bb8b8_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 뮤지컬 ‘에비타’, 아르헨티나가 여전히 그리워하는 ‘민중의 성녀’](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/23/news-p.v1.20251123.203766df5b7e4a7f9a527eb1f6c17dfe_T1.jpg)

![김연경 프로젝트, 예능 넘어 배구계 향한 승부수 [배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/18/news-p.v1.20250924.517fd1fa8f6541a8ad2a1eec07bb813d_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 산타클로스 선물 같은 뮤지컬 ‘렌트’, 사랑한다면 지금 고백하세요!](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/17/news-p.v1.20251117.f21bdbe93fe148c5995a3f38d2a0b60a_T1.jpeg)

![검사(檢査) 받는 KBO, 이 참에 정치-스포츠 절연해야[장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/13/news-p.v1.20250728.f9bb242e2c82472fa8d612505912c2dc_T1.jpg)

![‘한화→대표팀’ 계속 시끌시끌…이제 김서현에 그만 ‘매몰’됩시다 [김동영의 시선]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/12/news-p.v1.20251109.4ae0b9b222f643318113e0a44330694a_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 연극‘아마데우스’, 아름다움을 시기·질투 그리고 탐욕스러운 대가…그 끝은?](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/12/news-p.v1.20251112.8877cc152a7840e98ba4dd0a2af8917c_T1.jpg)

![‘프로게이머’는 그만…이제 ‘프로 e스포츠 선수’라 부를 때다 [김민규의 e시각]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/11/news-p.v1.20251110.4e944a9ed7b6439a8f6520d6aadba4f6_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 뉴 캐스트의 발견 뮤지컬 ‘데스노트’, 21세기 ‘선악과의 유혹’이 시작된다](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/10/news-p.v1.20251110.567bb0e84eb8420c882e267580557d3d_T1.jpg)

![‘뉴진스는 어디에’…올드진스 되어가는 다섯소녀의 잃어버린 시간 [배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/09/news-p.v1.20250110.3ea142b2edd04106acbab760db7b2fa0_T1.jpg)

![‘이렇게 반가울 줄이야’ 418홈런 타자, ‘코치 해줘서’ 고맙습니다 [김동영의 시선]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/05/news-p.v1.20240529.776d1202158b4b339a1f70fad8e3d720_T1.jpg)

![문가비子 사진공개, 갑론을박할 문제인가?…댓글 OFF 전환[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/03/news-p.v1.20251102.49b9e2ca456748bf8faf32bae4427aad_T1.jpg)

![메이저리거 김하성, 올리브 패딩으로 완성한 겨울 스트릿 룩! [이주상의 e파인더]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/03/news-p.v1.20251101.3aa8b5ac67c34f12a09d494d86ad5ce5_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 사랑은 ‘날씨’처럼 변하는 것…뮤지컬 ‘레드북’, 나를 찾는 탐험 같은 ‘어른이 동화’](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/10/31/news-p.v1.20251031.fc8162ee336d4f2087ea7b7354537b26_T1.jpg)

![세 번의 비행, 한 번의 보트…고단함 끝에 만난 어른들의 낙원, 로빈슨 클럽 몰디브 [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/10/29/news-p.v1.20251019.ffed48b43e9741e09e5b1158d87b4b60_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 뮤지컬 ‘미세스 다웃파이어’, 한시도 눈 뗄 수 없는 다이내믹 체인지](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/10/27/news-p.v1.20251027.362d1b48c56e441f94baff25034eb235_T1.jpeg)

![[표권향의 컬처판타지아] 새로운 재미를 찾고 있다면? 태양의 서커스 ‘쿠자’, 환상의 세계가 펼쳐진다](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/10/25/news-p.v1.20251025.c3efd4f340bc4de4b3521dc45d5d3711_T1.jpg)