|

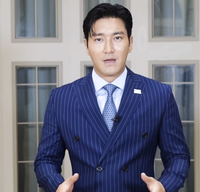

[고척=스포츠서울 이지은기자] “그땐 그렇게 어려울 줄 몰랐네요.”

2006년 10월30일 한국시리즈 6차전이 열리던 잠실구장, 삼성 마무리투수 오승환이 선택한 결정구에 한화 외인타자 제이 데이비스의 방망이가 시원하게 헛돌았다. 우승을 확정하는 마지막 아웃카운트가 채워지자 그라운드로 뛰어든 삼성 선수들에게는 카메라 플래시 세례가 쏟아졌다. 이날 이들의 영광 뒤에는 그저 선배들을 묵묵히 지켜보던 스무 살의 신인 투수가 있었다. “난 엔트리에는 없었다. 선동열 감독님이 견학 차원에서 데리고 다녀주셨다. 1군은 이런 무대구나, 이렇게 큰 경기를 하는구나, 우승하면 이런 분위기가 되는구나 등 정말 많은 것을 느꼈다”며 당시를 돌이키던 김상수(32·키움)의 목소리엔 이내 씁쓸함이 남았다. “그게 마지막이었다. 우승이 이렇게 힘든 줄 몰랐는데, 벌써 14년 전 일이 됐다. 매년 우승팀이 하나는 나오는데, 거기에 들어가는 게 그렇게 어렵더라”는 회한이 덧붙었다.

실제로 그 이후 김상수는 우승과 인연이 없었다. 상무에서 군 생활을 한 후 돌아온 삼성에서 2시즌을 더 뛰었으나 2008년에는 SK, 2009년에는 KIA가 돌아가면서 트로피를 차지했다. 이후 넥센(현 키움)에서도 가을 맛은 봤지만 한국시리즈의 문턱은 높았다. 지난해 다 잡았던 기회를 놓친 건 그래서 더 큰 아쉬움으로 남아 있다. 준플레이오프부터 무서운 기세로 치고 올라가며 분위기를 탔지만, 두산을 상대로 마지막 고비를 넘지 못했다. ‘40홀드’라는 최초 기록으로 개인 타이틀을 따내고도 “좋은 한 해는 아니었던 것 같다”고 자평하는 이유다.

김상수는 2020시즌을 끝으로 프리에이전트(FA) 자격을 받는다. 얼어붙은 시장 속에서 좋은 평가를 받으려면 여느 해보다 개인 성적표가 중요한 상황, 그러나 올해도 주장의 무게를 견디기로 했다. 신임 사령탑으로 부임한 손혁 감독의 특별한 부탁이 있었기 때문이다. 김상수는 “주장 역할이 보통이 아니더라. 팀이 연패한다거나 안 좋은 사건·사고가 일어나면 내가 제대로 역할을 하지 못해서 그런 것 같아서 예민해지고 신경이 쓰였다. 야구에 더 집중해야 하지 않을까 생각했던 것도 사실”이라며 “그런데 오시자마자 첫 마디가 ‘올해까지는 부탁한다’였다. SK에서 바라봤던 키움이 그만큼 분위기가 괜찮았나 해서 기분이 좋았다. 나름대로 생각이 있으실 것 같아서 바로 알겠다고 했다”고 웃었다.

새해 목표는 결국 두 마리 토끼를 잡는 일이다. “2등도 물론 힘든 싸움을 잘 해서 얻은 성적표다. 그러나 준우승 정도로는 안 된다. 선수들에게 우승은 정말 큰 커리어다. 팀 목표는 다른 것 필요 없이 우승”이라고 정리한 그는 “지난해에는 동료들의 도움과 감독님의 기회에 힘입어 40홀드를 했다. 올해는 내 힘으로 해내고 싶다. 3점대로 높았던 평균자책점도 1점대로 떨어뜨리는 게 목표다. 내가 키움에 꼭 필요한 투수라는 걸 감독님, 동료들은 물론 팬들에게도 각인시키고 싶다”고 힘주어 말했다.

number23togo@sportsseoul.com

![도로 위 ‘神메뉴’…벤츠 G63 AMG, 오감을 만족시키는 마라맛 [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202507/aec041e3-98f5-4d0a-8462-342e53d0e55e.jpg)

![땀방울 대신 ‘통찰’을 줍다…겨울 다낭이 ‘갓성비’의 성지인 이유 [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202507/e53f451a-06e2-4ba0-9e6a-b9d0a609af61.jpg)

![롯데, 고승민·나승엽 있으면 우승 할 수 있나…도박파문이 KBO리그에 던진 경고장 [장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/496a2f67-8246-4727-b4f6-fde5985b20cf.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 그대가 있는 곳이 ‘몽유도원’…황홀한 꿈으로 시작된 엇갈린 운명](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202408/58867f53-7347-46d3-8e67-dd34b098c539.jpg)

![사직하는 ‘충주맨’ 보다 충주시 채널이 걱정 [배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/d0c372a5-4897-4f59-a2c2-b418e0a77ae9.jpeg)

![‘한화→대표팀’ 계속 시끌시끌…이제 김서현에 그만 ‘매몰’됩시다 [김동영의 시선]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/df89794b-229a-4cf7-92bc-5fafb2ea18fa.jpg)

![‘프로게이머’는 그만…이제 ‘프로 e스포츠 선수’라 부를 때다 [김민규의 e시각]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/88018f7a-a412-4750-b8ad-9f1915af98f2.jpg)

![부드러운 강력함, BMW 550e…고성능 PHEV의 정수[배우근의 생활형시승기]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202401/c8f23327-96f7-4d48-a157-3fba7f049636.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 관객 참여형 뮤지컬 ‘리딩 쇼케이스’, 경쟁력 살아있네!](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202312/792903aa-f247-4ab1-8fbc-7a78ba8619be.jpg)

![땀방울 대신 ‘통찰’을 줍다…겨울 다낭이 ‘갓성비’의 성지인 이유 [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/18/news-p.v1.20260218.50c647367a1841f6b752f733a3f958c7_T1.png)

![롯데, 고승민·나승엽 있으면 우승 할 수 있나…도박파문이 KBO리그에 던진 경고장 [장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/17/news-p.v1.20260217.c4de674ff3954f119f1f96e9b841f458_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 그대가 있는 곳이 ‘몽유도원’…황홀한 꿈으로 시작된 엇갈린 운명](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/17/news-p.v1.20260217.e84d9b3001d74ec6960e4dc41f033042_T1.jpg)

![사직하는 ‘충주맨’ 보다 충주시 채널이 걱정 [배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/16/news-p.v1.20260216.3f8f5a2d649642879c886724b18c7fad_T1.png)

![이민정 흡연, 연기였지만 논란은 현실…이미지로 재판받는 시대[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/16/news-p.v1.20260216.38728e6b250a4589b65eead79f88a4ba_T1.jpg)

![도로 위 ‘神메뉴’…벤츠 G63 AMG, 오감을 만족시키는 마라맛 [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/18/news-p.v1.20260214.16b621cf52b7427dbaa05356d147ce5c_T1.jpg)

![도로 위 껌딱지처럼 ‘스티키’하게…로터스 엘레트라, 서울-통영 400㎞ 시승기 [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/14/news-p.v1.20260214.966ed9d98d4e40bdba772afc1339c214_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 금지된 사랑을 그리워하는가 ‘사의 찬미’…그 시작과 끝은 ‘이것’이었다](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/10/news-p.v1.20260210.3826a1eca07348388ab90a7be35aba26_T1.jpg)

![설원 위 ‘미친 폼(Crazy Form)’, BMW i4 M50의 침묵 속 질주 [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/08/news-p.v1.20260208.c44d88ba11c24ef186309046063ac121_T1.jpg)

![엄마는 서울대, 아빠는 방송인…신동엽 딸, 재능의 출처는 [배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/05/news-p.v1.20260205.debfb7c42e8648149ac3537f3863e066_T1.png)

![대통령까지 나섰는데 올림픽은 ‘찬밥’…JTBC 독점과 무지한 체육행정[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/03/rcv.YNA.20260121.PYH2026012108400001300_T1.jpg)

![메달로 답했는데 ‘먹튀’ 낙인…中애국주의 논란에 억울한(?) 구아이링[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/03/news-p.v1.20260203.3daf9cad310a4ab8a1761b57e14aa58b_T1.jpg)

![“캠프서 3000개는 던져야” 김성근·선동열의 재림, 트렌드라고? [장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/02/news-p.v1.20260202.2a9f62d448b94ba4b3ac95f4be31be2b_T1.jpg)

![“아파트, 아파트~” 500km 달려도 거뜬한 ‘국민차’…로제 ‘APT.’ X 기아 쏘렌토 하이브리드 [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/31/news-p.v1.20260131.7c9a2f484c6642d4aa610ee13751ef56_T1.png)

![[표권향의 컬처판타지아] 장르의 새로운 공식…언어로 무대화한 매혹적인 퍼포먼스](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/29/news-p.v1.20260129.392a3c415d034578b35a3c4e390213ef_T1.jpg)

![렉서스 LM500h가 선사하는 ‘밤의 유영’ [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/28/news-p.v1.20260128.bc81a1cc545947779711745c37dab4d5_T1.jpg)

![폭스바겐 투아렉과 엑소(EXO)의 ‘으르렁’, 도로를 지배하는 야수의 본능 [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/28/news-p.v1.20260121.3b4916907bda408ca60bf314625fbe68_T1.jpg)

![미아 위기 FA 손아섭 최저연봉 3000만원 파격 역제안, 안되나?[장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/27/news-p.v1.20251101.e9d756e4c1434a3e815d1afe515c6837_T1.jpeg)

![“감각으로 가르치면 다 도망가요” 최강록 셰프 푸념, 어째 KBO리그 스프링캠프 같네 [장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/21/news-p.v1.20250302.c20de051663143b6b327ab83c1bf0068_T1.jpg)

![[포토] 김상수 \'편안하게 던지자\'](https://file.sportsseoul.com/news/legacy/2020/01/13/news/2020011301000839100056451.jpg)