[스포츠서울 | 장강훈 기자] 흥미로운 얘기다. 프로 구단이 팀 정체성과 선수구성 등에 맞춰 어린 선수를 유소년 때부터 집중 발굴해 육성한다. 기량이 빼어나면 해외무대로 조기에 보낼 수도 있다. 해외에서 뛰는 선수가 더 큰 무대로 이적하면, 초기 투자 지원을 아끼지 않은 구단이 이적료를 챙긴다.

어쩌면, 제자리걸음인 한국 야구가 적극적으로 검토해야 할 시스템이기도 하다. 프로축구 K리그가 16년간 투자해 정착한 유스클럽 시스템 얘기다.

한국프로축구연맹은 2008년 K리그 전 구단에 유소년 클럽 시스템 의무 도입을 추진했다. 도입 직후 여러 시행착오를 겪었지만, 22세이하부터 10세이하까지 시스템이 정착했다.

유스시스템 정착과 더불어 프로-아마간 승강제 도입도 결실을 맺고 있다. KBO리그가 개막 열기로 한창이던 3월28일 대한축구협회는 “프로와 세미프로, 아마추어를 아우르는 한국 성인 축구 승강제를 본격 시행한다”고 발표했다.

2026년부터 프로리그에 속하는 K리그2와 세미프로로 통하는 K리그3간 승강제를 하고, 세미프로인 K리그4와 아마추어인 K리그5간 승강제도 동시에 시작한다는 얘기다.

프로출신 선수로 구성한 최강야구팀이 고교, 대학팀에 무릎을 꿇거나, 독립리그가 프로 2군을 제압하는 장면을 어렵지 않게 볼 수 있는 국내 야구도 들여다볼 만한 제도다.

따지고 보면 KBO리그는 매우 보수적이다. 변화에 더디고 민감하다. 야구단과 축구단을 모두 운영하는 기업이 많은데, 구단 실무진 마인드는 차이가 크다.

가령 KBO리그도 유스시스템을 도입하자고 목소리를 내면 “돈 들여 키운 유망주를 드래프트에서 선발하지 못하면 무슨 소용인가”라는 얘기부터 나온다.

특히 고교야구 선수가 많은 수도권 구단은 “죽 쒀서 개 줄 일 있느냐”고 정색한다. 물론 몇 년 된 얘기지만, 다른 팀도 상황은 비슷하다.

“우리 연고지역에는 선수가 별로 없다” “가뜩이나 적자인데 유스클럽까지 운영하는 건 어렵다”는 현실(?)적인 답변도 있다.

지역별 선수 풀 편차를 이유로 우선지명 제도까지 없앤 KBO리그 현실을 고려하면, 유스클럽 창설은 요원해 보인다.

한국은 인구절벽시대로 돌입했다. 절벽을 넘어 소멸 시대라는 얘기도 나온다. 특히 일부 군소도시는 실제로 경제활동 인구가 없어 사실상 소멸 수순을 밟고 있다.

지역별 학령인구 편차도 심한데다 운동부 가입을 꺼리는 학부모가 많아 지방 중학교 야구부가 문을 닫는 경우도 심심치 않게 볼 수 있다.

일본과 중국, 대만 등 아시아권 선수들을 외국인 선수로 포함하지 않는 아시아쿼터를 도입하거나, 교포 선수에게 문호를 더 개방해야 한다는 목소리에도 난색을 표하는 게 KBO리그 현실이다.

외국인 선수 확대, 육성형 외국인 선수 제도 도입, 대체 외국인 선수 도입 등은 활발히 논의하지만, 국내 풀을 확장할 방법에 관해서는 ‘비용이 많이들고 효과를 장담하기 어렵다’는 이유로 소극적이다.

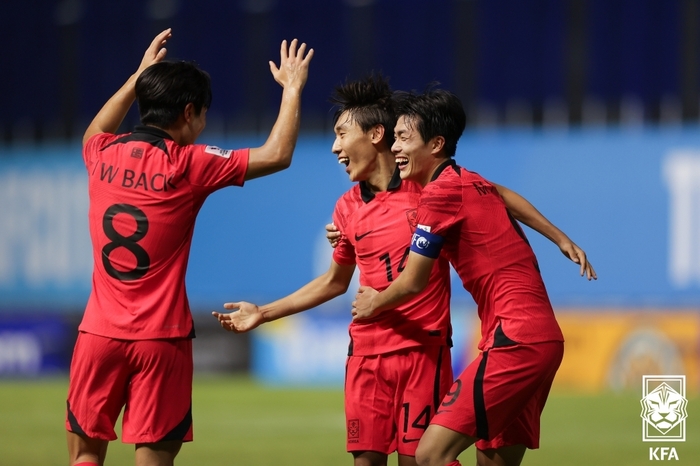

K리그 유스클럽 출신 선수는 이른바 ‘빅리거’로 성장해 유럽 주요리그에서 활약하고 있다. KBO리그 출신 중에는 샌프란시스코에 입단한 이정후가 사실상 유일하다.

‘국민 스포츠’ 지위는 유지하고 있지만, 경기당 평균관중으로는 K리그를 압도한다고 자신할 수 없는 게 KBO리그 현실이다. zzang@sportsseoul.com

![박나래, 전현무 손잡고 복귀…무속 예능 ‘운명전쟁49’ 공개 [공식]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/04/news-p.v1.20260204.160a3e3d108b4e728f813e13f3c1c51e_T1.png)

![박준현 학폭 논란, 결국 ‘법정 싸움’으로…그리고 피해자 측이 ‘걱정’하는 것 [SS포커스]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/04/news-p.v1.20260202.c194f0df39b64f4ca8a4f79ca5c22ad3_T1.jpeg)

![대통령까지 나섰는데 올림픽은 ‘찬밥’…JTBC 독점과 무지한 체육행정[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/d0c372a5-4897-4f59-a2c2-b418e0a77ae9.jpeg)

![“캠프서 3000개는 던져야” 김성근·선동열의 재림, 트렌드라고? [장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/496a2f67-8246-4727-b4f6-fde5985b20cf.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 장르의 새로운 공식…언어로 무대화한 매혹적인 퍼포먼스](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202408/58867f53-7347-46d3-8e67-dd34b098c539.jpg)

![핸들을 놓거나, 혹은 잡거나…괌을 여행하는 두 가지 ‘속도’ [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202507/e53f451a-06e2-4ba0-9e6a-b9d0a609af61.jpg)

![‘한화→대표팀’ 계속 시끌시끌…이제 김서현에 그만 ‘매몰’됩시다 [김동영의 시선]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/df89794b-229a-4cf7-92bc-5fafb2ea18fa.jpg)

![‘프로게이머’는 그만…이제 ‘프로 e스포츠 선수’라 부를 때다 [김민규의 e시각]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/88018f7a-a412-4750-b8ad-9f1915af98f2.jpg)

![부드러운 강력함, BMW 550e…고성능 PHEV의 정수[배우근의 생활형시승기]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202401/c8f23327-96f7-4d48-a157-3fba7f049636.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 관객 참여형 뮤지컬 ‘리딩 쇼케이스’, 경쟁력 살아있네!](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202312/792903aa-f247-4ab1-8fbc-7a78ba8619be.jpg)

![시험도 연애도 ‘실전은 기세야! 기세’ [함상범의 오답노트]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202402/e154397e-c160-4bb0-8471-ebe81efd4eb9.jpg)

![최초 2500세이브, 한국 핸드볼 골키퍼 레전드 삼척 박미라의 영구결번 ‘12’ [원성윤의 피봇플레이]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202403/1f8f4ff7-3e07-4005-a292-bfecedc9b8c9.jpg)

![대통령까지 나섰는데 올림픽은 ‘찬밥’…JTBC 독점과 무지한 체육행정[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/03/rcv.YNA.20260121.PYH2026012108400001300_T1.jpg)

![메달로 답했는데 ‘먹튀’ 낙인…中애국주의 논란에 억울한(?) 구아이링[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/03/news-p.v1.20260203.3daf9cad310a4ab8a1761b57e14aa58b_T1.jpg)

![“캠프서 3000개는 던져야” 김성근·선동열의 재림, 트렌드라고? [장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/02/news-p.v1.20260202.2a9f62d448b94ba4b3ac95f4be31be2b_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 장르의 새로운 공식…언어로 무대화한 매혹적인 퍼포먼스](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/29/news-p.v1.20260129.392a3c415d034578b35a3c4e390213ef_T1.jpg)

![렉서스 LM500h가 선사하는 ‘밤의 유영’ [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/28/news-p.v1.20260128.bc81a1cc545947779711745c37dab4d5_T1.jpg)

![폭스바겐 투아렉과 엑소(EXO)의 ‘으르렁’, 도로를 지배하는 야수의 본능 [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/28/news-p.v1.20260121.3b4916907bda408ca60bf314625fbe68_T1.jpg)

![미아 위기 FA 손아섭 최저연봉 3000만원 파격 역제안, 안되나?[장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/27/news-p.v1.20251101.e9d756e4c1434a3e815d1afe515c6837_T1.jpeg)

![“감각으로 가르치면 다 도망가요” 최강록 셰프 푸념, 어째 KBO리그 스프링캠프 같네 [장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/21/news-p.v1.20250302.c20de051663143b6b327ab83c1bf0068_T1.jpg)

![KBO 아마야구 ‘생태계 교란종’ 전락? 고교 선수 빼가거나 보내거나 [장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/19/news-p.v1.20260113.5cbe22767e0b4a9781d22b9e7ff82c08_T1.jpg)

![싼타페, 진중함 속에 숨겨진 ‘칼군무’ 같은 디테일 [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/23/news-p.v1.20260117.73075b56ae8842c3954ce5189538f963_T1.jpg)

![설원 위 ‘첫사랑’ 같은 떨림…볼보 EX30 CC와 함께한 ‘Love 119’ [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/26/news-p.v1.20260117.42f0d9b6b18944fdad628d610cc21e7b_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 마지막 순간까지 놓지 않은 ‘팬레터’…다시 찾아온 ‘봄의 노래’](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/15/news-p.v1.20260115.3f4fedafbbb042a28af204cbd8ef2300_T1.jpg)

![“난 앞만 보고 달려”…설원(雪原)을 찢는 두 개의 심장 ‘질주’, 람보르기니 우루스 SE [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/17/news-p.v1.20260114.ccef9acd8a3347cbb1e76f4ecda569fe_T1.jpg)

![다니엘의 ‘소통과 포석’…431억 소송前 첫 수읽기[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/13/news-p.v1.20260113.ed0686c45f074955bfa3132066ef0e14_T1.jpg)

![핸들을 놓거나, 혹은 잡거나…괌을 여행하는 두 가지 ‘속도’ [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/15/news-p.v1.20260110.5fc5660da4ef4a2e94b612ca7c576fd8_T1.jpg)

![우승의 익숙한 결말…도라도 2위는 ‘기량 아닌 구조’의 결과인가 [배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/08/news-p.v1.20260108.8c28c154735a4a5eb7c40570ca480194_T1.jpg)

![낮엔 스키·밤엔 불꽃·입안엔 딸기…비발디파크의 완벽한 하루 완성법③ [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/10/news-p.v1.20260104.52019598f0714ce0bc77d65fc16e4c4f_T1.jpg)

![“아빠, 나 봐봐! 안 무서워”…스키와 승마로 배운 도전, 비발디파크의 겨울② [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/10/news-p.v1.20260104.16672b4755af4af0a75305dab49688d3_T1.jpg)

![단상 아래서 내민 손…스크린밖 안성기를 기억하며 [배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/05/news-p.v1.20260105.d5bd54db5a94482a8fd06ee1230cd3f0_T1.png)

![[표권향의 컬처판타지아] 악동 외톨이의 폭주 ‘비틀쥬스’, 스크린 찢고 나온 만물상](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/05/news-p.v1.20260104.86b0547dfd5d48e3aad4930d75aba2fb_T1.jpg)