스포트라이트 밖의 주역들, 뙤약볕 아래 ‘쭈그려 앉은’ 사명감

짠한 감동의 뒷모습, ‘페이스 스타터’를 자처한 이들

조회수보다 값진 땀방울, 승리의 숨은 공로자들을 기리며

[스포츠서울 | 대만=박연준 기자] “우리는 이름도 안 알려져 있고, 유명하지도 않잖아요. 이런 스토리가 조회수나 나올까 모르겠습니다.”

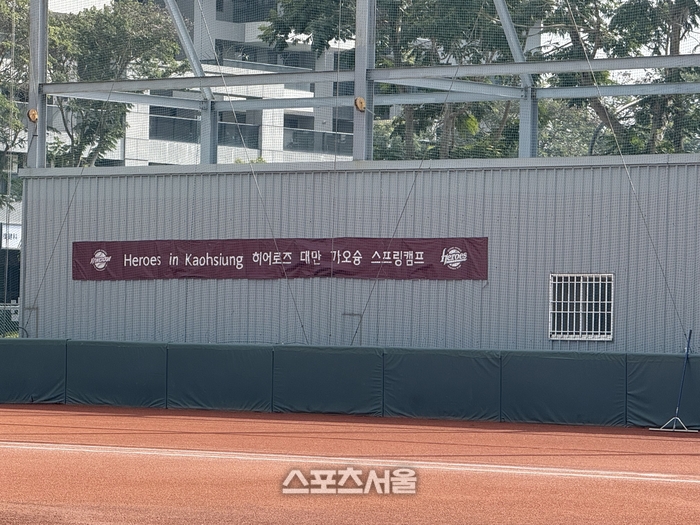

대만 가오슝과 타이난의 뜨거운 태양 아래서 선수들보다 더 많은 땀을 흘리는 이들이 있다. 화려한 조명도, 팬들의 환호도 비껴가지만 ‘팀’이라는 이름 아래 묵묵히 궂은일을 자처하는 조연들. 불펜 포수와 불펜 투수 등 훈련 보조하는 조력자들의 헌신이 올시즌 각팀의 ‘페이스 스타터’ 역할을 한다. 스포츠서울이 이들의 스토리를 한 번 들어봤다.

현재 대만에는 키움(가오슝)과 롯데(타이난) 선수단이 올시즌 반등과 가을야구 진출을 목표로 구슬땀을 흘리고 있다. 팬들의 시선은 자연스레 수십억원의 몸값을 자랑하는 스타 플레이어들의 컨디션에 쏠린다. 그러나 그 선수들이 완벽한 공을 던지고 시원한 타구를 날리기 전, 그라운드에 가장 먼저 발을 딛는 이들은 따로 있다.

불펜 포수와 불펜 투수 등 훈련 보조들이 그 주인공이다. 대만의 일교차는 상상 이상이다. 아침에는 외투를 챙겨야 할 정도로 쌀쌀하지만, 오후가 되면 살결을 파고드는 햇볕에 숨이 턱 막힌다. 이런 극한의(?) 일교차 속에서도 불펜 포수들은 무거운 장비를 갖춰 입고 한 시간 넘게 쭈그려 앉아 선수들의 강속구를 받아낸다. 이뿐이 아니다. 시간이 나면 훈련 세팅을 돕고 흩어진 볼을 줍는 등 야구장에서 일어나는 모든 ‘궂은일’이 이들의 손을 거친다.

사실 이들 대부분은 한때 프로 무대를 꿈꿨던 선수 출신들이다. 자신이 주인공으로 서고 싶었던 그라운드에서 누군가의 조력자로 남는다는 것, 어쩌면 자존심이 상할 수도 있는 일이다. 대만 현장에서 만난 한 구단 훈련 보조의 답변은 의외로 담담했다. 그는 “어쨌든 내 일이고, 팀이 승리하는 데 도움이 되어야 하는 직업 아닌가”라고 말했다. 묵묵히 내뱉은 그 한마디에는 웬만한 팀 베테랑 선수 못지않은 책임감이 서려 있었다.

키움과 롯데의 캠프 일정은 오전과 오후를 넘어 야간 훈련까지 쉼 없이 돌아간다. 지독한 연습량에 선수들도 녹초가 되지만, 옆에서 이를 뒷받침하는 조력자들의 피로도 역시 극에 달한다. 그러나 이들은 자신들의 고생을 내세우지 않는다. 구단 직원이 건네는 물 한 병, 혹은 바닥에 떨어진 마스크를 주워주는 사소한 배려에도 연신 고마움을 표한다. 지켜보는 이의 마음이 짠해질 정도의 모습이다.

이들이 없다면 스프링캠프라는 거대한 톱니바퀴는 단 한 바퀴도 돌아갈 수 없다. 아무도 알아주지 않지만, 이들은 팀의 ‘엔진’이 처음 돌아가게 만드는 ‘페이스 스타터’ 역할을 자처하고 있다. 비단 대만의 두 팀뿐만 아니라 10개 구단 캠프지 곳곳에 포진한 수많은 조력자에게 박수를 보내야 하는 이유다.

모두가 승리의 희망을 품고 가을 미래를 그릴 때, 이들은 그 희망이 현실이 되도록 보이지 않는 곳에서 불을 지핀다. 화려한 전광판에 이름 석 자가 새겨지지는 않지만, 이들의 헌신은 투수의 평균자책점에, 타자의 안타 개수에 조용히 녹아든다.

대화 도중 수줍게 “우리가 유명하지도 않은데 조회수가 나올까요”라고 묻던 한 훈련 보조의 질문에 답을 내놓는다. 그 가치는 조회수라는 가벼운 수치로 환산할 수 없지 않을까. “끝까지 조력자로 남고 싶다. 누군지 밝히지 말아달라”는 말에, 어느 팀 보조인지 밝힐 수 없지만, 이들의 땀방울의 무게는 스타 선수나 조력자나 똑같으며, 오히려 아무도 보지 않는 곳에서 흘리는 눈물 섞인 땀방울이기에 더 특별할 수밖에 없다.

팀 성적이 오르고 팬들이 환호하는 가을날, 그 영광의 순간 뒷자리에는 반드시 이들의 공로가 자리한다. 묵묵히 자리를 지키는 조연들의 헌신이 올 시즌 10개 구단 모두에게 든든한 버팀목이 되길 기원한다. 이름 없는 영웅, 거인들의 뜨거운 대만 캠프는 오늘도 선수들보다 한발 앞서 시작되고 있다. duswns0628@sportsseoul.com

![리정, 비키니 입고 파워 댄스 ‘해변 접수 완료’ [★SNS]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/01/news-p.v1.20260201.1ada9b71da1e46e7ba38010b4f4160c3_T1.png)

![김선호 측, 1인 소속사 탈세+부모 횡령 의혹에 “고의성 NO…폐업절차” [공식입장 전문]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/01/rcv.YNA.20260113.PYH2026011309530001300_T1.jpg)

![대통령까지 나섰는데 올림픽은 ‘찬밥’…JTBC 독점과 무지한 체육행정[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/d0c372a5-4897-4f59-a2c2-b418e0a77ae9.jpeg)

![“캠프서 3000개는 던져야” 김성근·선동열의 재림, 트렌드라고? [장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/496a2f67-8246-4727-b4f6-fde5985b20cf.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 장르의 새로운 공식…언어로 무대화한 매혹적인 퍼포먼스](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202408/58867f53-7347-46d3-8e67-dd34b098c539.jpg)

![핸들을 놓거나, 혹은 잡거나…괌을 여행하는 두 가지 ‘속도’ [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202507/e53f451a-06e2-4ba0-9e6a-b9d0a609af61.jpg)

![‘한화→대표팀’ 계속 시끌시끌…이제 김서현에 그만 ‘매몰’됩시다 [김동영의 시선]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/df89794b-229a-4cf7-92bc-5fafb2ea18fa.jpg)

![‘프로게이머’는 그만…이제 ‘프로 e스포츠 선수’라 부를 때다 [김민규의 e시각]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/88018f7a-a412-4750-b8ad-9f1915af98f2.jpg)

![부드러운 강력함, BMW 550e…고성능 PHEV의 정수[배우근의 생활형시승기]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202401/c8f23327-96f7-4d48-a157-3fba7f049636.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 관객 참여형 뮤지컬 ‘리딩 쇼케이스’, 경쟁력 살아있네!](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202312/792903aa-f247-4ab1-8fbc-7a78ba8619be.jpg)

![시험도 연애도 ‘실전은 기세야! 기세’ [함상범의 오답노트]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202402/e154397e-c160-4bb0-8471-ebe81efd4eb9.jpg)

![최초 2500세이브, 한국 핸드볼 골키퍼 레전드 삼척 박미라의 영구결번 ‘12’ [원성윤의 피봇플레이]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202403/1f8f4ff7-3e07-4005-a292-bfecedc9b8c9.jpg)

![대통령까지 나섰는데 올림픽은 ‘찬밥’…JTBC 독점과 무지한 체육행정[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/03/rcv.YNA.20260121.PYH2026012108400001300_T1.jpg)

![메달로 답했는데 ‘먹튀’ 낙인…中애국주의 논란에 억울한(?) 구아이링[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/03/news-p.v1.20260203.3daf9cad310a4ab8a1761b57e14aa58b_T1.jpg)

![“캠프서 3000개는 던져야” 김성근·선동열의 재림, 트렌드라고? [장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/02/news-p.v1.20260202.2a9f62d448b94ba4b3ac95f4be31be2b_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 장르의 새로운 공식…언어로 무대화한 매혹적인 퍼포먼스](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/29/news-p.v1.20260129.392a3c415d034578b35a3c4e390213ef_T1.jpg)

![렉서스 LM500h가 선사하는 ‘밤의 유영’ [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/28/news-p.v1.20260128.bc81a1cc545947779711745c37dab4d5_T1.jpg)

![폭스바겐 투아렉과 엑소(EXO)의 ‘으르렁’, 도로를 지배하는 야수의 본능 [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/28/news-p.v1.20260121.3b4916907bda408ca60bf314625fbe68_T1.jpg)

![미아 위기 FA 손아섭 최저연봉 3000만원 파격 역제안, 안되나?[장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/27/news-p.v1.20251101.e9d756e4c1434a3e815d1afe515c6837_T1.jpeg)

![“감각으로 가르치면 다 도망가요” 최강록 셰프 푸념, 어째 KBO리그 스프링캠프 같네 [장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/21/news-p.v1.20250302.c20de051663143b6b327ab83c1bf0068_T1.jpg)

![KBO 아마야구 ‘생태계 교란종’ 전락? 고교 선수 빼가거나 보내거나 [장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/19/news-p.v1.20260113.5cbe22767e0b4a9781d22b9e7ff82c08_T1.jpg)

![싼타페, 진중함 속에 숨겨진 ‘칼군무’ 같은 디테일 [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/23/news-p.v1.20260117.73075b56ae8842c3954ce5189538f963_T1.jpg)

![설원 위 ‘첫사랑’ 같은 떨림…볼보 EX30 CC와 함께한 ‘Love 119’ [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/26/news-p.v1.20260117.42f0d9b6b18944fdad628d610cc21e7b_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 마지막 순간까지 놓지 않은 ‘팬레터’…다시 찾아온 ‘봄의 노래’](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/15/news-p.v1.20260115.3f4fedafbbb042a28af204cbd8ef2300_T1.jpg)

![“난 앞만 보고 달려”…설원(雪原)을 찢는 두 개의 심장 ‘질주’, 람보르기니 우루스 SE [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/17/news-p.v1.20260114.ccef9acd8a3347cbb1e76f4ecda569fe_T1.jpg)

![다니엘의 ‘소통과 포석’…431억 소송前 첫 수읽기[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/13/news-p.v1.20260113.ed0686c45f074955bfa3132066ef0e14_T1.jpg)

![핸들을 놓거나, 혹은 잡거나…괌을 여행하는 두 가지 ‘속도’ [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/15/news-p.v1.20260110.5fc5660da4ef4a2e94b612ca7c576fd8_T1.jpg)

![우승의 익숙한 결말…도라도 2위는 ‘기량 아닌 구조’의 결과인가 [배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/08/news-p.v1.20260108.8c28c154735a4a5eb7c40570ca480194_T1.jpg)

![낮엔 스키·밤엔 불꽃·입안엔 딸기…비발디파크의 완벽한 하루 완성법③ [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/10/news-p.v1.20260104.52019598f0714ce0bc77d65fc16e4c4f_T1.jpg)

![“아빠, 나 봐봐! 안 무서워”…스키와 승마로 배운 도전, 비발디파크의 겨울② [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/10/news-p.v1.20260104.16672b4755af4af0a75305dab49688d3_T1.jpg)

![단상 아래서 내민 손…스크린밖 안성기를 기억하며 [배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/05/news-p.v1.20260105.d5bd54db5a94482a8fd06ee1230cd3f0_T1.png)

![[표권향의 컬처판타지아] 악동 외톨이의 폭주 ‘비틀쥬스’, 스크린 찢고 나온 만물상](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/05/news-p.v1.20260104.86b0547dfd5d48e3aad4930d75aba2fb_T1.jpg)