[스포츠서울 | 김동영 기자] “웰컴 투 빅리그.”

메이저리그(ML) 루키들에게 하는 말이다. “어서 와 빅리그는 처음이지?” 정도 되겠다. 마냥 칭찬이 아니다. 못할 때도, 의도적으로 애를 먹일 때도 쓴다. 샌프란시스코 ‘바람의 손자’ 이정후(27)도 여기 걸린 것일까. 심판 판정이 이상하다.

이정후에게 ‘기묘한 4월’이다. 특히 최근 며칠 이해하기 힘든 일이 계속 벌어진다. 우선 26일(한국시간) 홈 텍사스전이다. 0-2로 뒤진 9회말 선두타자로 나섰다. 상대는 텍사스 왼손 로버트 가르시아.

카운트 2-2에서 5구째 시속 94.5마일(약 152.1㎞) 포심이 이정후의 얼굴 쪽으로 날아왔다. 스윙하러 나가다가 급하게 몸을 틀어 피했다.

이때 공이 배트에 맞았다. 이정후는 배트를 놓고 그대로 쓰러졌다. 헬멧까지 떨어질 정도로 크게 놀랐다. 그런데 판정이 이상하다. 스트라이크 콜이 나왔다. 삼진이다.

느린 화면에서 이정후의 배트에 공이 맞는 장면이 명확히 잡혔다. 심판진이 모여 논의까지 했으나 번복은 없었다. 경기 후 이정후는 “스윙하면서 손에 맞았다고 본 것 같다. 진짜 그랬다면 바닥에 뒹굴었을 것”이라며 억울함을 표시했다.

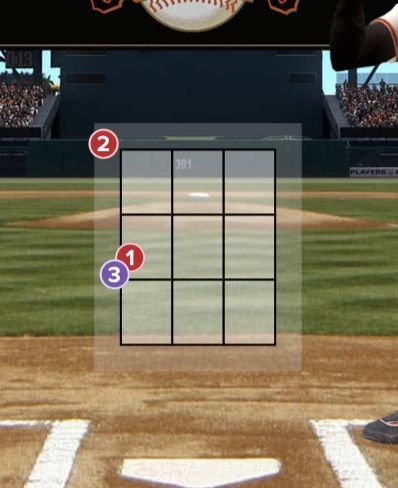

27일 텍사스전에서도 볼 판정에서 다시 손해를 봤다. 2-2로 맞선 5회말 2사 1루에서 타석에 섰다. 초구는 스트라이크. 2구째 바깥쪽 높은 공이 들어왔다. 존을 벗어난 공인데 스트라이크다. 3구 스플리터를 때렸으나 좌익수 뜬공에 그쳤다. 연이틀 석연찮은 판정에 아쉬움을 남겨야 했다.

지난 18일 펠라델피아 원정경기에서는 다른 일도 있었다. 4-6으로 뒤진 9회초 대타로 나섰다. 상대는 필라델피아 마무리 호세 알바라도. 카운트 1-1에서 3구째 낮은 싱커가 스트라이크 판정을 받았다.

이때 이정후가 왼손으로 헬멧 위를 두 번 쳤다. 그러자 주심이 이정후에게 무언가 말을 건넸다. 현지 매체에 따르면 “헬멧을 두드리는 행위는 판정에 불만을 표하는 것으로 간주할 수 있다”고 했다.

오해라면 오해다. 이정후가 영어를 잘하는 것이 아니기에 소통이 원활하지 않았을 수 있다. 그러나 보기에 따라서는, 혹은 ‘삐딱하게’ 보자면, 심판이 “항의하지 말라”고 한소리 남긴 것일 수도 있다.

떠오르는 것이 있다. ML은 아직 자동 볼 판정 시스템(ABS)을 쓰지 않는다. 심판이 판정한다. 슈퍼스타 혹은 베테랑 선수에게는 후하게 작용하는 면이 있다. 빅리그에 처음 온 선수에게는 얘기가 다르다. 일종의 ‘길들이기’가 있다. 이정후도 여기 당하고 있는지도 모른다.

문제는 이정후가 신인이 아니라는 점이다. 지난해 샌프란시스코에 입단했다. 몸값만 6년 1억1300만달러(약 1625억원)에 달한다. 2년차 시즌이다. 현재 샌프란시스코 팀 내 최고 타자라 해도 과언이 아니다. 팀 동료 타일러 피츠제럴드는 “이정후는 인간이 아니”라며 혀를 내두를 정도다.

이런 선수에게 ‘길들이기’를 시도하는 것은 무례이고, 실례다. 단순히 심판이 놓쳤을 수도 있다. 그러나 의심이 드는 것 또한 사실이다. raining99@sportsseoul.com

![[단독]‘세리머니 사과’ 이청용, 은퇴 기로서 ‘승격팀’ 인천 전격 입단…백의종군 심정, 윤정환 품에 안긴다](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/10/news-p.v1.20251030.43392069290b48a5aea89d8bd1254676_T1.jpeg)

![[표권향의 컬처판타지아] 금지된 사랑을 그리워하는가 ‘사의 찬미’…그 시작과 끝은 ‘이것’이었다](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202408/58867f53-7347-46d3-8e67-dd34b098c539.jpg)

![설원 위 ‘미친 폼(Crazy Form)’, BMW i4 M50의 침묵 속 질주 [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202507/aec041e3-98f5-4d0a-8462-342e53d0e55e.jpg)

![엄마는 서울대, 아빠는 방송인…신동엽 딸, 재능의 출처는 [배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/d0c372a5-4897-4f59-a2c2-b418e0a77ae9.jpeg)

![“캠프서 3000개는 던져야” 김성근·선동열의 재림, 트렌드라고? [장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/496a2f67-8246-4727-b4f6-fde5985b20cf.jpg)

![핸들을 놓거나, 혹은 잡거나…괌을 여행하는 두 가지 ‘속도’ [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202507/e53f451a-06e2-4ba0-9e6a-b9d0a609af61.jpg)

![‘한화→대표팀’ 계속 시끌시끌…이제 김서현에 그만 ‘매몰’됩시다 [김동영의 시선]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/df89794b-229a-4cf7-92bc-5fafb2ea18fa.jpg)

![‘프로게이머’는 그만…이제 ‘프로 e스포츠 선수’라 부를 때다 [김민규의 e시각]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/88018f7a-a412-4750-b8ad-9f1915af98f2.jpg)

![부드러운 강력함, BMW 550e…고성능 PHEV의 정수[배우근의 생활형시승기]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202401/c8f23327-96f7-4d48-a157-3fba7f049636.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 관객 참여형 뮤지컬 ‘리딩 쇼케이스’, 경쟁력 살아있네!](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202312/792903aa-f247-4ab1-8fbc-7a78ba8619be.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 금지된 사랑을 그리워하는가 ‘사의 찬미’…그 시작과 끝은 ‘이것’이었다](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/10/news-p.v1.20260210.3826a1eca07348388ab90a7be35aba26_T1.jpg)

![설원 위 ‘미친 폼(Crazy Form)’, BMW i4 M50의 침묵 속 질주 [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/08/news-p.v1.20260208.c44d88ba11c24ef186309046063ac121_T1.jpg)

![엄마는 서울대, 아빠는 방송인…신동엽 딸, 재능의 출처는 [배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/05/news-p.v1.20260205.debfb7c42e8648149ac3537f3863e066_T1.png)

![대통령까지 나섰는데 올림픽은 ‘찬밥’…JTBC 독점과 무지한 체육행정[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/03/rcv.YNA.20260121.PYH2026012108400001300_T1.jpg)

![메달로 답했는데 ‘먹튀’ 낙인…中애국주의 논란에 억울한(?) 구아이링[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/03/news-p.v1.20260203.3daf9cad310a4ab8a1761b57e14aa58b_T1.jpg)

![“캠프서 3000개는 던져야” 김성근·선동열의 재림, 트렌드라고? [장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/02/news-p.v1.20260202.2a9f62d448b94ba4b3ac95f4be31be2b_T1.jpg)

![“아파트, 아파트~” 500km 달려도 거뜬한 ‘국민차’…로제 ‘APT.’ X 기아 쏘렌토 하이브리드 [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/31/news-p.v1.20260131.7c9a2f484c6642d4aa610ee13751ef56_T1.png)

![[표권향의 컬처판타지아] 장르의 새로운 공식…언어로 무대화한 매혹적인 퍼포먼스](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/29/news-p.v1.20260129.392a3c415d034578b35a3c4e390213ef_T1.jpg)

![렉서스 LM500h가 선사하는 ‘밤의 유영’ [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/28/news-p.v1.20260128.bc81a1cc545947779711745c37dab4d5_T1.jpg)

![폭스바겐 투아렉과 엑소(EXO)의 ‘으르렁’, 도로를 지배하는 야수의 본능 [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/28/news-p.v1.20260121.3b4916907bda408ca60bf314625fbe68_T1.jpg)

![미아 위기 FA 손아섭 최저연봉 3000만원 파격 역제안, 안되나?[장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/27/news-p.v1.20251101.e9d756e4c1434a3e815d1afe515c6837_T1.jpeg)

![“감각으로 가르치면 다 도망가요” 최강록 셰프 푸념, 어째 KBO리그 스프링캠프 같네 [장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/21/news-p.v1.20250302.c20de051663143b6b327ab83c1bf0068_T1.jpg)

![KBO 아마야구 ‘생태계 교란종’ 전락? 고교 선수 빼가거나 보내거나 [장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/19/news-p.v1.20260113.5cbe22767e0b4a9781d22b9e7ff82c08_T1.jpg)

![싼타페, 진중함 속에 숨겨진 ‘칼군무’ 같은 디테일 [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/23/news-p.v1.20260117.73075b56ae8842c3954ce5189538f963_T1.jpg)

![설원 위 ‘첫사랑’ 같은 떨림…볼보 EX30 CC와 함께한 ‘Love 119’ [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/26/news-p.v1.20260117.42f0d9b6b18944fdad628d610cc21e7b_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 마지막 순간까지 놓지 않은 ‘팬레터’…다시 찾아온 ‘봄의 노래’](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/15/news-p.v1.20260115.3f4fedafbbb042a28af204cbd8ef2300_T1.jpg)

![“난 앞만 보고 달려”…설원(雪原)을 찢는 두 개의 심장 ‘질주’, 람보르기니 우루스 SE [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/17/news-p.v1.20260114.ccef9acd8a3347cbb1e76f4ecda569fe_T1.jpg)

![다니엘의 ‘소통과 포석’…431억 소송前 첫 수읽기[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/13/news-p.v1.20260113.ed0686c45f074955bfa3132066ef0e14_T1.jpg)

![핸들을 놓거나, 혹은 잡거나…괌을 여행하는 두 가지 ‘속도’ [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/15/news-p.v1.20260110.5fc5660da4ef4a2e94b612ca7c576fd8_T1.jpg)