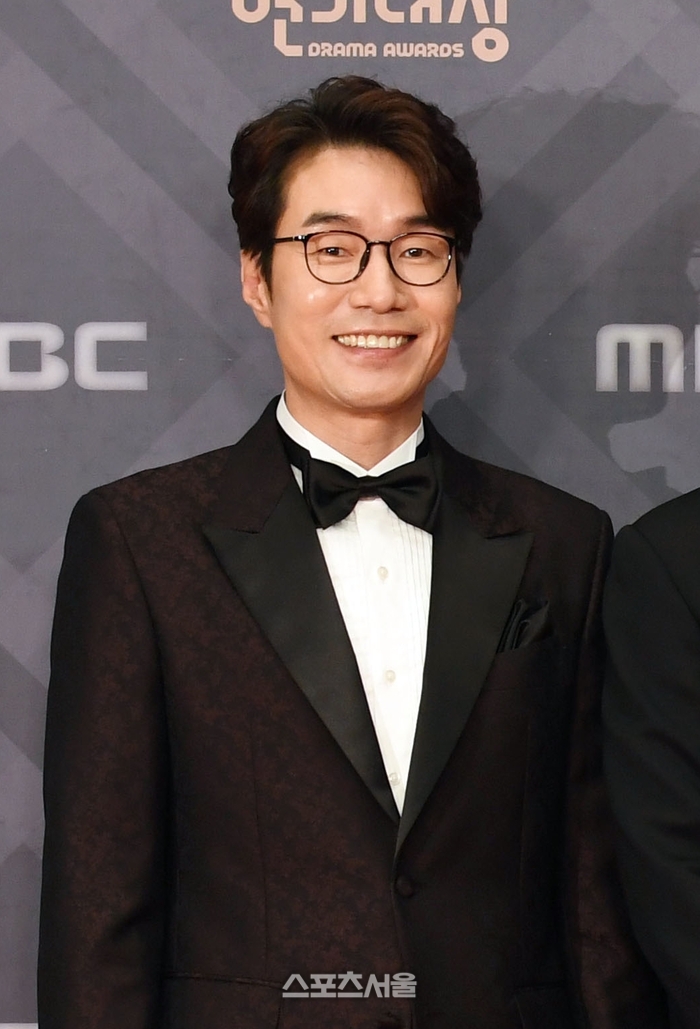

[스포츠서울 | 이승록 기자] 배우 송영규가 세상을 떠났다. 갑작스러운 비보에 많은 이들이 충격을 받고, 생전 그의 연기를 기억하며 애도를 표하고 있다. 다만 고인을 둘러싼 일부 보도 방식은 또다시 언론 윤리에 대한 질문을 던진다.

송영규의 사망 이후 몇몇 매체는 그가 겪었을지 모를 생활고, 가족의 생계 부담, 자녀 교육비 문제 등을 상세히 보도했다. 이뿐 아니라 배우자 사업 상황, 거주 형태를 비롯해 심리 상태 추측에 이르기까지, 사망과의 연관성을 찾는다는 명목 아래 고인의 개인적인 사정을 낱낱이 끌어냈다.

이러한 보도가 진정한 추모의 방식인지는 언론 스스로 자문할 필요가 있다. 삶의 끝자락에서 고통을 겪었던 것은 사실일지 모르지만, 그 고통을 구체적으로 파고들고 추측하는 것이 독자와 유족에게 어떤 의미를 남기는지 돌아봐야 한다. 특히 이제는 당사자의 입장을 확인할 수 없는 상황에서 고인과 유족의 사생활까지 보도하는 행위는 지양해야 한다.

지난해 보건복지부와 한국생명존중희망재단, 한국기자협회가 공동 발표한 보도준칙에 따르면 극단적 선택 사건은 “가급적 보도하지 않을 것”을 제1원칙으로 명시헀다. 국민의 알권리 보장을 위해 불가피하게 보도하는 경우에도 ‘구체적인 방법, 도구, 장소, 동기’ 등을 언급하지 않으며, ‘고인의 인격과 유족의 사생활을 존중할 것’을 강하게 권고하고 있다.

송영규는 영화 ‘극한직업’의 신스틸러였다. 극 중 최반장 역을 맡아 기존 영화계의 클리셰를 깨트리며 관객들에게 반전의 묘미를 안겼다. 드라마 ‘스토브리그’ ‘수리남’ ‘카지노’ 등의 작품에서도 확고한 존재감으로 극의 긴장감을 배가했다. 이 밖에도 브라운관과 스크린에 연극, 뮤지컬까지 섭렵하며 매 작품, 어떤 배역이든 탄탄한 내공을 보여준 연기자였다. 우리가 기억해야 할 것은 송영규의 고통이 아니라, 그의 연기다.

연예계에 또 한번 찾아온 안타까운 소식이다. 지금 필요한 것은 자극적인 정보의 확산보다는 조용한 애도다. 추측이 아닌 신중으로 접근해야 한다. 그게 언론이 지켜야 할 고인에 대한 마지막 예의다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 “마들랜”에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.roku@sportsseoul.com

![배우의 삶과 작품 생명력은 연동하나?…시그널2, 나와야 하는 이유[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/d0c372a5-4897-4f59-a2c2-b418e0a77ae9.jpeg)

![[표권향의 컬처판타지아] ‘라이프 오브 파이’, 수식어는 거들 뿐!…경험한 자만 아는 경이로움](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202408/58867f53-7347-46d3-8e67-dd34b098c539.jpg)

![[원성윤의 인생은 여행처럼] “검은 흙먼지 걷고 ‘2.5조 빅뱅’ 쏘다”…강원랜드, 오사카 넘을 ‘K-리조트’의 대반격](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202507/e53f451a-06e2-4ba0-9e6a-b9d0a609af61.jpg)

![검사(檢査) 받는 KBO, 이 참에 정치-스포츠 절연해야[장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/496a2f67-8246-4727-b4f6-fde5985b20cf.jpg)

![‘한화→대표팀’ 계속 시끌시끌…이제 김서현에 그만 ‘매몰’됩시다 [김동영의 시선]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/df89794b-229a-4cf7-92bc-5fafb2ea18fa.jpg)

![‘프로게이머’는 그만…이제 ‘프로 e스포츠 선수’라 부를 때다 [김민규의 e시각]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/88018f7a-a412-4750-b8ad-9f1915af98f2.jpg)

![메이저리거 김하성, 올리브 패딩으로 완성한 겨울 스트릿 룩! [이주상의 e파인더]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202503/fe6a08ea-7f72-4cdb-a416-b9c23cacb661.jpg)

![부드러운 강력함, BMW 550e…고성능 PHEV의 정수[배우근의 생활형시승기]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202401/c8f23327-96f7-4d48-a157-3fba7f049636.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 관객 참여형 뮤지컬 ‘리딩 쇼케이스’, 경쟁력 살아있네!](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202312/792903aa-f247-4ab1-8fbc-7a78ba8619be.jpg)

![배우의 삶과 작품 생명력은 연동하나?…시그널2, 나와야 하는 이유[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/12/11/news-p.v1.20231130.7bb85a0e57d74a74a1ac923495816a1f_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] ‘라이프 오브 파이’, 수식어는 거들 뿐!…경험한 자만 아는 경이로움](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/12/09/news-p.v1.20251209.210b05ad14b24049a9ae565cdc426f31_T1.jpg)

![배우 조진웅, 사람은 무엇으로 판단하는가?[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/12/07/news-p.v1.20251207.6ee3b4b2f0ac41d297a6388d2551fe78_T1.png)

![서울大 경영 택한 이부진 아들…이상한건 한국의 ‘의대집착’[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/12/05/rcv.YNA.20231113.PYH2023111304990001300_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 뮤지컬 ‘비하인드 더 문’, 희생으로 완성한 역사…진정한 영웅은 누구인가?](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/12/01/news-p.v1.20251201.153ccb2b098b41ba80ab8b1deafd2b7b_T1.jpg)

![[원성윤의 인생은 여행처럼] “검은 흙먼지 걷고 ‘2.5조 빅뱅’ 쏘다”…강원랜드, 오사카 넘을 ‘K-리조트’의 대반격](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/12/02/news-p.v1.20251127.97ad4e79fd2d4eca9e7ebdc7918bb8b8_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 뮤지컬 ‘에비타’, 아르헨티나가 여전히 그리워하는 ‘민중의 성녀’](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/23/news-p.v1.20251123.203766df5b7e4a7f9a527eb1f6c17dfe_T1.jpg)

![김연경 프로젝트, 예능 넘어 배구계 향한 승부수 [배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/18/news-p.v1.20250924.517fd1fa8f6541a8ad2a1eec07bb813d_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 산타클로스 선물 같은 뮤지컬 ‘렌트’, 사랑한다면 지금 고백하세요!](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/17/news-p.v1.20251117.f21bdbe93fe148c5995a3f38d2a0b60a_T1.jpeg)

![검사(檢査) 받는 KBO, 이 참에 정치-스포츠 절연해야[장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/13/news-p.v1.20250728.f9bb242e2c82472fa8d612505912c2dc_T1.jpg)

![‘한화→대표팀’ 계속 시끌시끌…이제 김서현에 그만 ‘매몰’됩시다 [김동영의 시선]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/12/news-p.v1.20251109.4ae0b9b222f643318113e0a44330694a_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 연극‘아마데우스’, 아름다움을 시기·질투 그리고 탐욕스러운 대가…그 끝은?](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/12/news-p.v1.20251112.8877cc152a7840e98ba4dd0a2af8917c_T1.jpg)

![‘프로게이머’는 그만…이제 ‘프로 e스포츠 선수’라 부를 때다 [김민규의 e시각]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/11/news-p.v1.20251110.4e944a9ed7b6439a8f6520d6aadba4f6_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 뉴 캐스트의 발견 뮤지컬 ‘데스노트’, 21세기 ‘선악과의 유혹’이 시작된다](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/10/news-p.v1.20251110.567bb0e84eb8420c882e267580557d3d_T1.jpg)

![‘뉴진스는 어디에’…올드진스 되어가는 다섯소녀의 잃어버린 시간 [배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/09/news-p.v1.20250110.3ea142b2edd04106acbab760db7b2fa0_T1.jpg)

![‘이렇게 반가울 줄이야’ 418홈런 타자, ‘코치 해줘서’ 고맙습니다 [김동영의 시선]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/05/news-p.v1.20240529.776d1202158b4b339a1f70fad8e3d720_T1.jpg)

![문가비子 사진공개, 갑론을박할 문제인가?…댓글 OFF 전환[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/03/news-p.v1.20251102.49b9e2ca456748bf8faf32bae4427aad_T1.jpg)

![메이저리거 김하성, 올리브 패딩으로 완성한 겨울 스트릿 룩! [이주상의 e파인더]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/03/news-p.v1.20251101.3aa8b5ac67c34f12a09d494d86ad5ce5_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 사랑은 ‘날씨’처럼 변하는 것…뮤지컬 ‘레드북’, 나를 찾는 탐험 같은 ‘어른이 동화’](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/10/31/news-p.v1.20251031.fc8162ee336d4f2087ea7b7354537b26_T1.jpg)

![세 번의 비행, 한 번의 보트…고단함 끝에 만난 어른들의 낙원, 로빈슨 클럽 몰디브 [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/10/29/news-p.v1.20251019.ffed48b43e9741e09e5b1158d87b4b60_T1.jpg)