[스포츠서울 | 양평=원성윤 기자] 니체가 한국에서 정원을 만들었다면, 이런 모습이었을까. “신은 죽었다”며 사유를 통해 궁극의 진리를 추구했던 그의 생각을 본뜬 정원이 경기도 양평에 모습을 드러냈다. 프리미엄 정원이 더 이상 유럽의 전유물이 아니라는 설립자의 강한 뜻이 반영된 ‘메덩골정원’이 바로 주인공이다. 총면적 20만㎡(약 6만 평) 가운데 10분의 1규모인 한국정원(2만 3000㎡·7000평)이 모습을 드러냈다.

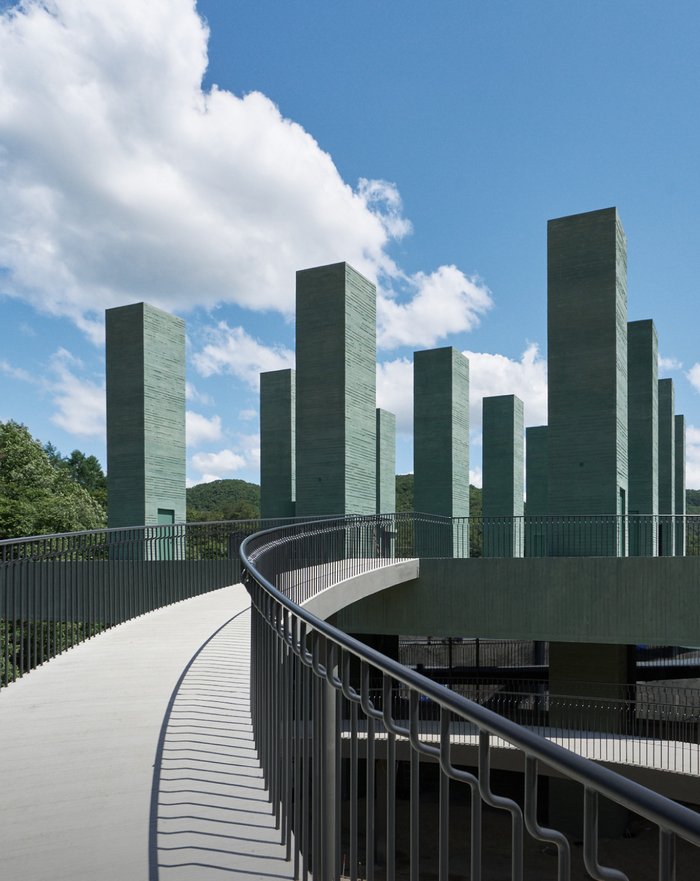

이 정원은 단순히 꽃과 돌, 나무를 심어 만든 수목원식 정원이 아니다. 원작을 해석해 새로운 결과물로 내놓은 ‘재매개’(remediation)에 가깝다. 한국정원의 선곡서원이 대표적이다. 한국을 대표하는 건축가 승효상이 조선시대 병산서원을 오브제로 본떴다. 허투루 지은 게 없다. 가운데 커다란 기둥은 ‘독락(獨樂)의 탑’이다. 홀로 옥연을 바라보며 속세를 잊고 선현을 흠모하는 공간으로 의미를 부여했다.

승효상은 전통, 현대, 빛에 주목했다. 전통을 단순히 복원하는 것에 그치지 않았다. 현대사회에 지니는 의미와 미적 감성을 더했다. 유네스코 문화유산에 등재된 병산서원의 전통을 가져오면서, 학문을 완성해 나가는 유생이 가지는 의미를 콘크리트와 목재를 접합해 표현했다. 건축물로 일종의 미생(未生)의 이미지를 형상화한 것이다. 여기에 창을 통해 빛이 투과되는 것을 보여줬다. 이를 통해 진리를 향해가는 신념(Veritas lux mea·진리는 나의 빛)이라는 건축학적 미로 철학을 완성했다.

‘메덩골정원’은 1차 오픈에만 13년이라는 시간이 걸렸다. 치열한 기획과 장인의 섬세한 손길 끝에 탄생했다. 정원 설립자의 뜻을 이어받은 류재용 대표는 “100년이 넘게 단절되었던 한국 정원문화의 맥을 다시 잇는 역사적인 프로젝트다. 산업화와 일제강점기를 지나며 소멸하다시피 했던 한국 고유의 정원미학을 오늘의 감각으로 되살리고, 재창조하고 계승한 것”이라고 밝혔다.

동시에 철학적 논쟁도 예고하고 있다. ‘한국정원’은 한국의 아름다움을 곳곳에서 따왔다. 바로 시뮬라크르(simulacre)다. 실제로는 존재하지 않지만 존재하는 것처럼, 혹은 존재하는 것보다 더 실재처럼 인식되는 대체물을 말한다.

ʻ민초들의 삶’ ʻ선비들의 풍류’ ʻ한국인의 정신’이라는 세 가지 주제로 구성된 테마가 바로 그렇다. ‘남도돌담길’은 영화 ‘서편제’(1993)를 본떠왔다. 주인공 송화(오정혜 분)가 ‘진도아리랑’을 부르며 거닐던 전남 완도군 청산도의 푸른 청보리, 돌담길을 재현했다. 선비들의 풍류를 상징하는 서섬암, 섬휘루, 원주암 등을 비롯해 고려시대 문인 원천석의 한시에서 따온 글귀를 현판을 새겨놓아 실재처럼 구현했다.

농축적이다. 동시에 압축적이다. 정원에 놓인 돌담 하나까지 의미가 있다. 미음완보(微吟緩步·작은 소리로 시를 읊조리며 천천히 걷는다는 뜻)해야 한다. 그래야 정원의 의미를 오롯이 느낄 수 있다. 그 때문에 5인 이상 단체관람객은 받지 않는다.

그랜드오픈을 하는 내년엔 더욱 광활한 철학 세계가 펼쳐진다. 바로 현대정원(4만 9000㎡·약1만5000평)이 문을 연다. 서두에서 말한 니체의 철학 본체가 구현되는 것이다. 프랑스 조경가 이브 기욤 고스 드 고르 부자가 2018년부터 8년 간 수십 차례 한국을 오가며 설계와 감독을 맡았다. 칠레 출신의 페소 본 에릭사우센, 영국 왕립원예협회 위슬리 가든 출신 사바티노 우르조 등이 결합해 만든 예술품이 관객에게 선보인다.

MIT 교수이자 스페인 건축가 안톤 가르시아 아브릴이 만든 ‘디오니소스’가 대표적이다. 단 한 개의 기둥도 사용하지 않고 만든 웅장한 건축물에 갤러리가 들어선다. ‘위버하우스’는 니체의 핵심 철학개념인 초인(Übermensch)에서 따왔다. 사각형, 원, 삼각형이라는 기하학 요소로 만든 건물은 레스토랑으로 운영될 계획이다. ‘현대정원’에 관한 자세한 이야기는 내년 개장 때 다시 하는 걸로 갈음하겠다. 인생의 철학적 서사를 쌓아올린 보물이다. 기대가 무척 크다. socool@sportsseoul.com

![리정, 비키니 입고 파워 댄스 ‘해변 접수 완료’ [★SNS]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/01/news-p.v1.20260201.1ada9b71da1e46e7ba38010b4f4160c3_T1.png)

![치어리더 이미래, 비키니 컬러부터 ‘시선 강탈’ [★SNS]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/01/news-p.v1.20260201.e30afaf60db84ea9974dbddf778cd50b_T1.png)

![[표권향의 컬처판타지아] 장르의 새로운 공식…언어로 무대화한 매혹적인 퍼포먼스](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202408/58867f53-7347-46d3-8e67-dd34b098c539.jpg)

![미아 위기 FA 손아섭 최저연봉 3000만원 파격 역제안, 안되나?[장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/496a2f67-8246-4727-b4f6-fde5985b20cf.jpg)

![핸들을 놓거나, 혹은 잡거나…괌을 여행하는 두 가지 ‘속도’ [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202507/e53f451a-06e2-4ba0-9e6a-b9d0a609af61.jpg)

![다니엘의 ‘소통과 포석’…431억 소송前 첫 수읽기[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/d0c372a5-4897-4f59-a2c2-b418e0a77ae9.jpeg)

![‘한화→대표팀’ 계속 시끌시끌…이제 김서현에 그만 ‘매몰’됩시다 [김동영의 시선]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/df89794b-229a-4cf7-92bc-5fafb2ea18fa.jpg)

![‘프로게이머’는 그만…이제 ‘프로 e스포츠 선수’라 부를 때다 [김민규의 e시각]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/88018f7a-a412-4750-b8ad-9f1915af98f2.jpg)

![메이저리거 김하성, 올리브 패딩으로 완성한 겨울 스트릿 룩! [이주상의 e파인더]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202503/fe6a08ea-7f72-4cdb-a416-b9c23cacb661.jpg)

![부드러운 강력함, BMW 550e…고성능 PHEV의 정수[배우근의 생활형시승기]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202401/c8f23327-96f7-4d48-a157-3fba7f049636.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 관객 참여형 뮤지컬 ‘리딩 쇼케이스’, 경쟁력 살아있네!](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202312/792903aa-f247-4ab1-8fbc-7a78ba8619be.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 장르의 새로운 공식…언어로 무대화한 매혹적인 퍼포먼스](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/29/news-p.v1.20260129.392a3c415d034578b35a3c4e390213ef_T1.jpg)

![폭스바겐 투아렉과 엑소(EXO)의 ‘으르렁’, 도로를 지배하는 야수의 본능 [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/28/news-p.v1.20260121.3b4916907bda408ca60bf314625fbe68_T1.jpg)

![미아 위기 FA 손아섭 최저연봉 3000만원 파격 역제안, 안되나?[장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/27/news-p.v1.20251101.e9d756e4c1434a3e815d1afe515c6837_T1.jpeg)

![“감각으로 가르치면 다 도망가요” 최강록 셰프 푸념, 어째 KBO리그 스프링캠프 같네 [장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/21/news-p.v1.20250302.c20de051663143b6b327ab83c1bf0068_T1.jpg)

![KBO 아마야구 ‘생태계 교란종’ 전락? 고교 선수 빼가거나 보내거나 [장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/19/news-p.v1.20260113.5cbe22767e0b4a9781d22b9e7ff82c08_T1.jpg)

![싼타페, 진중함 속에 숨겨진 ‘칼군무’ 같은 디테일 [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/23/news-p.v1.20260117.73075b56ae8842c3954ce5189538f963_T1.jpg)

![설원 위 ‘첫사랑’ 같은 떨림…볼보 EX30 CC와 함께한 ‘Love 119’ [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/26/news-p.v1.20260117.42f0d9b6b18944fdad628d610cc21e7b_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 마지막 순간까지 놓지 않은 ‘팬레터’…다시 찾아온 ‘봄의 노래’](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/15/news-p.v1.20260115.3f4fedafbbb042a28af204cbd8ef2300_T1.jpg)

![“난 앞만 보고 달려”…설원(雪原)을 찢는 두 개의 심장 ‘질주’, 람보르기니 우루스 SE [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/17/news-p.v1.20260114.ccef9acd8a3347cbb1e76f4ecda569fe_T1.jpg)

![다니엘의 ‘소통과 포석’…431억 소송前 첫 수읽기[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/13/news-p.v1.20260113.ed0686c45f074955bfa3132066ef0e14_T1.jpg)

![핸들을 놓거나, 혹은 잡거나…괌을 여행하는 두 가지 ‘속도’ [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/15/news-p.v1.20260110.5fc5660da4ef4a2e94b612ca7c576fd8_T1.jpg)

![우승의 익숙한 결말…도라도 2위는 ‘기량 아닌 구조’의 결과인가 [배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/08/news-p.v1.20260108.8c28c154735a4a5eb7c40570ca480194_T1.jpg)

![낮엔 스키·밤엔 불꽃·입안엔 딸기…비발디파크의 완벽한 하루 완성법③ [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/10/news-p.v1.20260104.52019598f0714ce0bc77d65fc16e4c4f_T1.jpg)

![“아빠, 나 봐봐! 안 무서워”…스키와 승마로 배운 도전, 비발디파크의 겨울② [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/10/news-p.v1.20260104.16672b4755af4af0a75305dab49688d3_T1.jpg)

![단상 아래서 내민 손…스크린밖 안성기를 기억하며 [배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/05/news-p.v1.20260105.d5bd54db5a94482a8fd06ee1230cd3f0_T1.png)

![[표권향의 컬처판타지아] 악동 외톨이의 폭주 ‘비틀쥬스’, 스크린 찢고 나온 만물상](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/05/news-p.v1.20260104.86b0547dfd5d48e3aad4930d75aba2fb_T1.jpg)

![“아빠, 또 오자” 아이들 웃음이 터지는 11만㎡ 눈꽃 세상…홍천 비발디파크의 겨울① [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/10/news-p.v1.20260101.c92776f542ae4ab4b194d2a3c27bf062_T1.jpg)

![피해자가 설명해야 하는 사회, 나나의 SNS가 묻는다[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/04/news-p.v1.20250716.b7131431d28147fcb459308d16360453_T1.jpg)

![“고독은 특권이다”…겨울, 메덩골과 사유원의 ‘뼈대’를 걷다 [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/02/news-p.v1.20260101.3c3fa13b2e614d5ea71d54f9d0a556e0_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] ‘조커·할리 퀸’보다 센 커플 ‘보니 앤 클라이드’…누구도 막을 수 없는 폭주](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/12/30/news-p.v1.20251230.335f9cfd36114bd190cc0dadcff01b02_T1.jpg)