스포츠서울이 광복 80주년을 맞아 3주 연속 시리즈물을 싣는다. 해방을 전후해 한국에서 빚어진 비극을 되짚어 보고, 반성과 치유의 시간을 갖기 위함이다. 첫 번째로 광복 후 제주도민의 10분의 1이 학살된 제주 4·3사건을 들여다본다. <편집자주>

[스포츠서울 글·사진 | 제주=원성윤 기자] “계급장 없는 군복을 입고 이북말을 쓰던 남자가 아저리를 어떻게 다뤘는지, 옷을 벗기고 의자에 거꾸로 매달 때마다 무슨 말을 했는지. 씨를 말릴 빨갱이 새끼들, 깨끗이 청소하갔어. 죽여서 박멸하갔어.” - 한강 ‘작별하지 않는다’(2021) p.297-

한강이 제주 4·3을 다룬 소설을 내놓은 건 우연이 아니었다. 5.18 민주화운동을 다룬 ‘소년이 온다’(2014) 이후 7년 만에 제주로 향했다. 해방의 기쁨을 누려야 할 1940년대 후반, 제주에선 대학살이 펼쳐지고 있었다. 지난해 노벨문학상을 수여한 스웨덴 한림원이 “역사적 트라우마에 맞선 강렬한 시적 산문”이라고 밝힌 건 한강의 ‘작별하지 않는다’에 이런 통한의 세월이 고스란히 담겨있기 때문이다.

◇‘극우’ 서북청년단, 제주로 향했다…500여 명 제주 앞바다에 수장

“국권 침범을 기도하는 일부 극렬분자를 소탕하기 위해 통행금지를 포고한다. 포고령을 위반하는 자는 총살에 처한다.”

윤석열 전 대통령이 내린 계엄령이 아니다. 1948년, 계엄령에 따라 제주도주군 제9연대장 송요찬 소령이 제주 일대에 내린 포고령이다. 이를 받들어 주도적으로 수행한 건 ‘극우’ 서북청년단이었다. 광복 이후 친일청산을 시행한 북한에서 추방된 사람이었다. 이들은 군경으로 편입돼 무소불위의 권력을 휘둘렀다. 서북청년단 출신 제주경찰서 삼양지서 주임 정용철은 “하루라도 죽이지 않으면 밥맛이 없다”고 할 정도였다.

어떤 스릴러 영화보다 무섭고 잔혹했다. 수백 명이 바다에 수장됐다. 제주4·3진상보고서에는 1950년 8월 4일 제주경찰서 유치장과 주정공장에 갇힌 예비검속자 500여 명이 바다에 수장(水葬)됐다는 증언이 수록됐다. 그해 가을, 어부들이 잡은 갈치가 상당히 컸는데, 수장된 시신 때문이라는 소문이 돌 정도로 참혹했다.

◇‘킬링 필드’가 된 제주…성산일출봉 등 관광지 곳곳 ‘상흔’

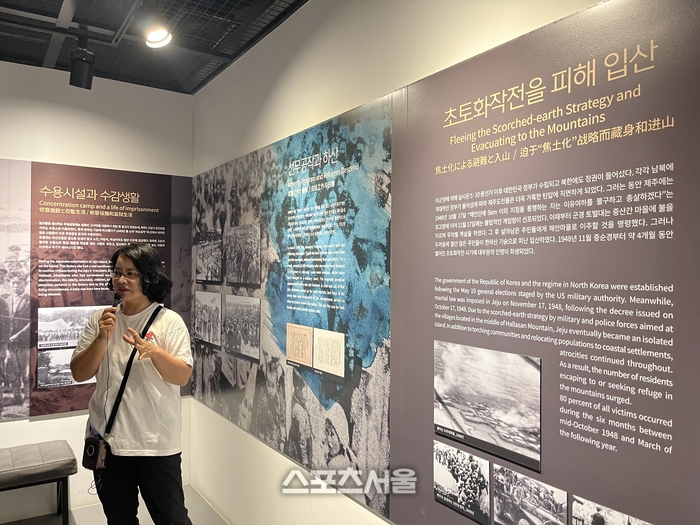

바다로 둘러싼 제주는 거대한 ‘킬링 필드’가 됐다. 초토화 작전이었다. 게릴라부대를 토벌한다는 명분이었지만, 실상은 민간인 학살이었다. 마을을 비우고 실행해야 하는 군사작전의 기본도 지키지 않았다. 가족 중에 청년이 없으면 ‘도피자 가족’이라며 모두 죽였다. 제주 관광지로 유명한 성산일출봉, 표선해수욕장 등은 총살이 자행된 학살터의 상흔(傷痕)을 안고 있다.

故 윤희춘 씨는 큰아들, 둘째아들, 며느리까지 눈앞에서 처참히 끌려갔다. 그는 “모두 걱정하지 말라며 떠났는데, 아무도 돌아오지 않았다. 가슴이 아득해져 목에서 피가 쏟아져 나온다”고 억울한 심정을 토로하며 눈을 감았다.

제주 사람들은 외지인에게 곁을 잘 주지 않았다. 제주에서 나고 자란 전영미 4·3 문화해설사는 “제주도민들이 타지역사람에게 반감이 컸던 건 이런 처참한 역사가 원인이 되지 않았는지 생각한다”라고 밝혔다.

◇최대 3만 명의 참혹한 피해…‘수형인 명부’ 등 유네스코 세계기록유산 등재

제주 사람은 입을 닫았다. 4·3 희생자는 ‘빨갱이’로 낙인찍혔다. 군사정권에선 입 밖으로 말도 꺼내지 못했다. 피해 규모가 가장 컸던 제주 중산간 가시리 마을은 쑥대밭이 됐지만, 위령비를 세운 건 무려 76년이 지난 2024년 12월이었다. 정부 공식 확인은 420명, 가시리위령비에 적힌 희생자는 448명에 달한다. 이런 숫자의 차이는 일가족 몰살, 타지로의 이송, 행방불명 등이 원인으로 꼽힌다. 4·3 희생자가 최대 3만명으로 추산되지만, 공식적으로 1만4822명에 불과한 것도 이런 이유에서다.

제주 4.3은 1987년 민주화 이후 수면 위로 떠오르기 시작했다. 1989년에 발족한 제주4․3연구소가 시발점이다. 세화리 다랑쉬굴 역시 4.3 연구소 회원들이 발굴한 대표적인 학살터다. 1948년 하도리, 종달리 주민 11명이 피신해 굴에 살았다. 군경토벌대가 이 굴을 발견하고 나올 것을 종용했으나, 나오지 않자 굴 입구에 불을 피우고 연기를 넣어 학살했다. 1992년 유해 11구가 고스란히 남아있는 굴이 발견되면서 진상 규명에 목소리를 높이는 계기가 됐다.

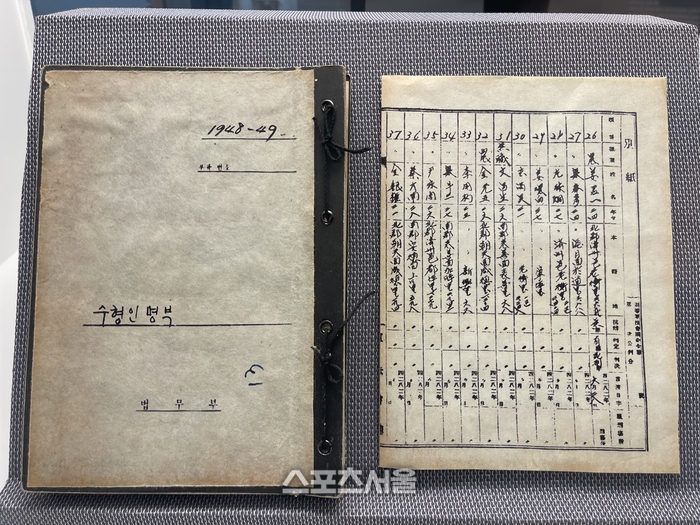

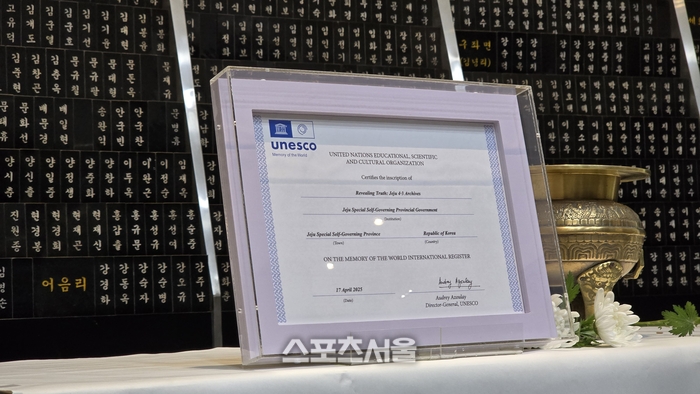

수형인 명부 역시 마찬가지였다. 제주지방검찰청 ‘수형인 명부’에는 2차례의 군사재판에 회부돼 수형생활을 한 2530명의 명단과 인적 사항이 기재돼 있다. 1999년, 추미애 전 법무부장관이 국가기록원에서 극적으로 발굴한 덕분이었다. 이런 기록들이 모여 1만 4673건이라는 큰강을 이뤄냈다. 결국 등재를 시도한 지 7년 만에 마침내 유네스코 세계기록유산으로 등재됐다.

죽은 자가 산자를 깨웠다. 묻힌 역사가 한강의 소설로, 유네스코 기록유산으로 살아났다. 오영훈 제주도지사는 “유네스코 기록유산 등재는 인류의 양심이 제주인의 숭고한 희생에 귀를 기울였다는 증거다. 긴 세월 동안 아픔을 감내하며 진실을 증언한 유족과 기록을 수집한 연구자, 함께한 활동가, 정의를 외면하지 않은 모든 이들이 만들어낸 역사”라고 밝혔다. socool@sportsseoul.com

![리정, 비키니 입고 파워 댄스 ‘해변 접수 완료’ [★SNS]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/01/news-p.v1.20260201.1ada9b71da1e46e7ba38010b4f4160c3_T1.png)

![치어리더 이미래, 비키니 컬러부터 ‘시선 강탈’ [★SNS]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/02/01/news-p.v1.20260201.e30afaf60db84ea9974dbddf778cd50b_T1.png)

![[표권향의 컬처판타지아] 장르의 새로운 공식…언어로 무대화한 매혹적인 퍼포먼스](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202408/58867f53-7347-46d3-8e67-dd34b098c539.jpg)

![미아 위기 FA 손아섭 최저연봉 3000만원 파격 역제안, 안되나?[장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/496a2f67-8246-4727-b4f6-fde5985b20cf.jpg)

![핸들을 놓거나, 혹은 잡거나…괌을 여행하는 두 가지 ‘속도’ [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202507/e53f451a-06e2-4ba0-9e6a-b9d0a609af61.jpg)

![다니엘의 ‘소통과 포석’…431억 소송前 첫 수읽기[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/d0c372a5-4897-4f59-a2c2-b418e0a77ae9.jpeg)

![‘한화→대표팀’ 계속 시끌시끌…이제 김서현에 그만 ‘매몰’됩시다 [김동영의 시선]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/df89794b-229a-4cf7-92bc-5fafb2ea18fa.jpg)

![‘프로게이머’는 그만…이제 ‘프로 e스포츠 선수’라 부를 때다 [김민규의 e시각]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/88018f7a-a412-4750-b8ad-9f1915af98f2.jpg)

![메이저리거 김하성, 올리브 패딩으로 완성한 겨울 스트릿 룩! [이주상의 e파인더]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202503/fe6a08ea-7f72-4cdb-a416-b9c23cacb661.jpg)

![부드러운 강력함, BMW 550e…고성능 PHEV의 정수[배우근의 생활형시승기]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202401/c8f23327-96f7-4d48-a157-3fba7f049636.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 관객 참여형 뮤지컬 ‘리딩 쇼케이스’, 경쟁력 살아있네!](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202312/792903aa-f247-4ab1-8fbc-7a78ba8619be.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 장르의 새로운 공식…언어로 무대화한 매혹적인 퍼포먼스](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/29/news-p.v1.20260129.392a3c415d034578b35a3c4e390213ef_T1.jpg)

![폭스바겐 투아렉과 엑소(EXO)의 ‘으르렁’, 도로를 지배하는 야수의 본능 [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/28/news-p.v1.20260121.3b4916907bda408ca60bf314625fbe68_T1.jpg)

![미아 위기 FA 손아섭 최저연봉 3000만원 파격 역제안, 안되나?[장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/27/news-p.v1.20251101.e9d756e4c1434a3e815d1afe515c6837_T1.jpeg)

![“감각으로 가르치면 다 도망가요” 최강록 셰프 푸념, 어째 KBO리그 스프링캠프 같네 [장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/21/news-p.v1.20250302.c20de051663143b6b327ab83c1bf0068_T1.jpg)

![KBO 아마야구 ‘생태계 교란종’ 전락? 고교 선수 빼가거나 보내거나 [장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/19/news-p.v1.20260113.5cbe22767e0b4a9781d22b9e7ff82c08_T1.jpg)

![싼타페, 진중함 속에 숨겨진 ‘칼군무’ 같은 디테일 [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/23/news-p.v1.20260117.73075b56ae8842c3954ce5189538f963_T1.jpg)

![설원 위 ‘첫사랑’ 같은 떨림…볼보 EX30 CC와 함께한 ‘Love 119’ [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/26/news-p.v1.20260117.42f0d9b6b18944fdad628d610cc21e7b_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 마지막 순간까지 놓지 않은 ‘팬레터’…다시 찾아온 ‘봄의 노래’](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/15/news-p.v1.20260115.3f4fedafbbb042a28af204cbd8ef2300_T1.jpg)

![“난 앞만 보고 달려”…설원(雪原)을 찢는 두 개의 심장 ‘질주’, 람보르기니 우루스 SE [원성윤의 가요타요]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/17/news-p.v1.20260114.ccef9acd8a3347cbb1e76f4ecda569fe_T1.jpg)

![다니엘의 ‘소통과 포석’…431억 소송前 첫 수읽기[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/13/news-p.v1.20260113.ed0686c45f074955bfa3132066ef0e14_T1.jpg)

![핸들을 놓거나, 혹은 잡거나…괌을 여행하는 두 가지 ‘속도’ [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/15/news-p.v1.20260110.5fc5660da4ef4a2e94b612ca7c576fd8_T1.jpg)

![우승의 익숙한 결말…도라도 2위는 ‘기량 아닌 구조’의 결과인가 [배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/08/news-p.v1.20260108.8c28c154735a4a5eb7c40570ca480194_T1.jpg)

![낮엔 스키·밤엔 불꽃·입안엔 딸기…비발디파크의 완벽한 하루 완성법③ [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/10/news-p.v1.20260104.52019598f0714ce0bc77d65fc16e4c4f_T1.jpg)

![“아빠, 나 봐봐! 안 무서워”…스키와 승마로 배운 도전, 비발디파크의 겨울② [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/10/news-p.v1.20260104.16672b4755af4af0a75305dab49688d3_T1.jpg)

![단상 아래서 내민 손…스크린밖 안성기를 기억하며 [배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/05/news-p.v1.20260105.d5bd54db5a94482a8fd06ee1230cd3f0_T1.png)

![[표권향의 컬처판타지아] 악동 외톨이의 폭주 ‘비틀쥬스’, 스크린 찢고 나온 만물상](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/05/news-p.v1.20260104.86b0547dfd5d48e3aad4930d75aba2fb_T1.jpg)

![“아빠, 또 오자” 아이들 웃음이 터지는 11만㎡ 눈꽃 세상…홍천 비발디파크의 겨울① [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/10/news-p.v1.20260101.c92776f542ae4ab4b194d2a3c27bf062_T1.jpg)

![피해자가 설명해야 하는 사회, 나나의 SNS가 묻는다[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/04/news-p.v1.20250716.b7131431d28147fcb459308d16360453_T1.jpg)

![“고독은 특권이다”…겨울, 메덩골과 사유원의 ‘뼈대’를 걷다 [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/01/02/news-p.v1.20260101.3c3fa13b2e614d5ea71d54f9d0a556e0_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] ‘조커·할리 퀸’보다 센 커플 ‘보니 앤 클라이드’…누구도 막을 수 없는 폭주](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/12/30/news-p.v1.20251230.335f9cfd36114bd190cc0dadcff01b02_T1.jpg)