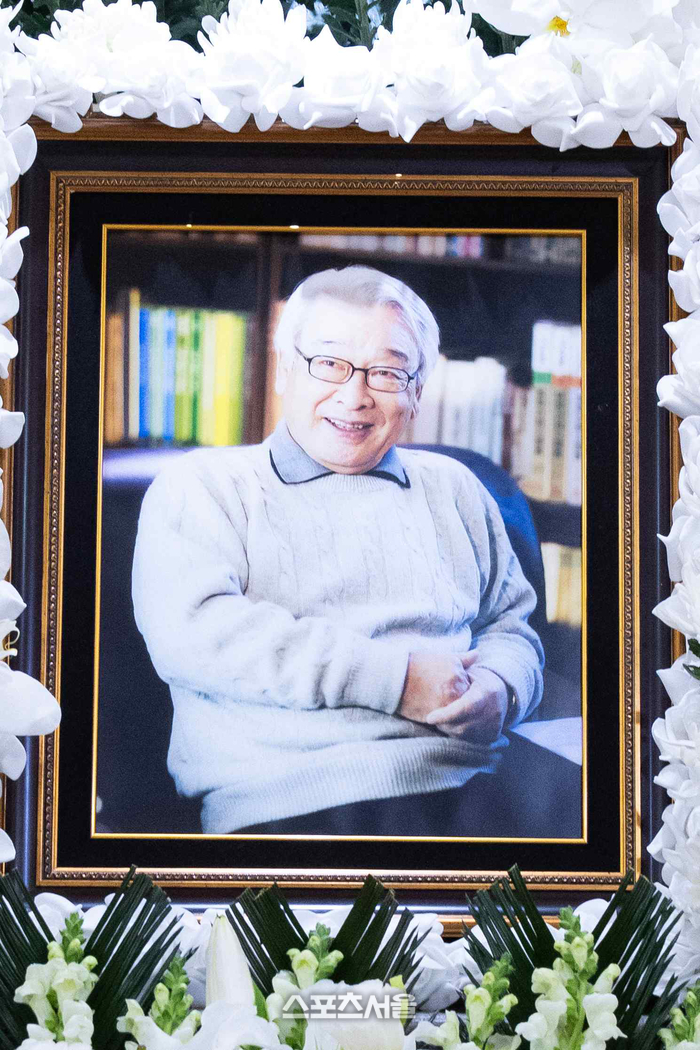

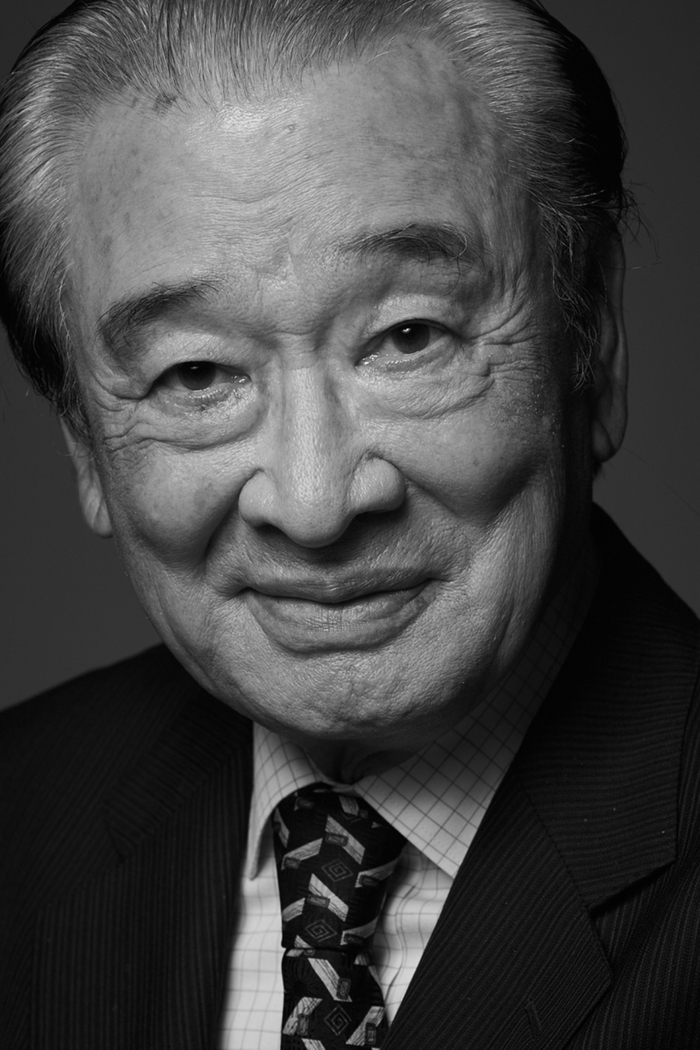

[스포츠서울 | 함상범 기자] ‘쿵!’ 하고 큰 별이 떨어졌다. 한국 대중문화계의 살아있는 역사였던 배우 이순재가 25일 소천했다. 모든 이가 탄생과 함께 이별의 숙명을 갖지만, 세대를 가리지 않고 웃음과 눈물을 남긴 존재라, 삶과 죽음의 순환이 주는 공허함이 더 짙게 다가온다.

1년 전부터 건강 이상설이 돌았다. 소속사는 “큰 문제가 없다”고 밝혔지만, 불과 한 해를 돌자마자 11월에 끝내 하늘로 떠났다.

향년 89세. 1956년 데뷔 후 강산이 여섯 번이나 변하는 69년의 세월 동안, 고인은 단 한 순간도 멈추지 않았다. 흑백 TV 시절부터 OTT 시대에 이르기까지, 브라운관과 스크린, 연극 무대를 오갔다. 고인이 배우로서 남긴 발자취는 곧 대한민국 연기사(史) 그 자체였다.

◇ 장르를 초월한 ‘천의 얼굴’

고인의 얼굴은 다양했다. 컬러 TV가 보급되면서 드라마가 활기를 띠던 1990년대 이미 그는 노인이었다. 할아버지라는 폭이 좁은 포지션에서조차 색다른 이미지를 펼쳐냈다. 엄격한 가부장의 표상부터 친근한 옆집 할아버지까지, 천의 얼굴로 대중의 희로애락을 어루만졌다.

드라마 ‘사랑이 뭐길래’(1991)의 호통치던 대발이 아버지는 우리네 아버지의 초상이었고, 시트콤 ‘거침없이 하이킥’(2006)을 통해서는 권위를 내려놓고 젊은 세대와 격의 없이 소통했다.

연기자의 장인 정신에 대해서도 자부심이 엄청났다. 타협을 모르는 완벽주의자였다. 쪽대본이 난무하고 예술의 기본을 잃어가는 촬영 현장을 향해 쓴소리를 아끼지 않았다.

“배우의 생명은 언어다. 정확한 발음과 발성 없이는 감정을 전달할 수 없다”는 말에서는 그에게 연기는 흉내 내기가 아니라 피와 땀으로 빚어내는 ‘창조’라는 걸 엿볼 수 있다.

◇ ‘배우는 무대에서 쓰러져야’…지론을 증명한 연기 인생

마지막 순간까지 손에서 대본을 놓지 않은 ‘영원한 현역’이었다. “무대에서 죽고 싶다”는 배우들의 흔한 소망을 몸소 실천하려 했다. 구순을 바라보는 나이에도 연극 ‘리어왕’ 무대에 올라 3시간이 넘는 방대한 대사를 토해냈고, 건강이 악화했다는 걸 감지했을 텐데도 연극 ‘고도를 기다리며’에 참여하려 했다.

배우의 길을 좇으려는 후배에게 참된 배우의 교과서이자 넘을 수 없는 산맥 같은 존재다. “배우는 끝까지 무대 위에서 쓰러져야 한다”던 생전의 지론을, 치열했던 삶으로 증명하려 했다.

◇ “연예인은 벼슬이 아니다”…‘진짜 어른’의 일침

자연인 이순재 역시 한국 사회에 적잖은 영향을 끼쳤다. 점점 자본과 명예가 몰리며 인기를 얻고 교만해지는 후배들에게 “연예인은 특권층이 아니다. 대중이 없으면 우리도 없다”는 말로 일침을 날렸다. “연예인이 벼슬인 줄 착각하지 마라”고 누차 강조했다. 사회적 물의를 일으키거나 특권 의식에 젖은 후배들을 향해 엄격한 자기관리를 요구했다.

망가짐도 도전도 두려워하지 않았다. ‘거침없이 하이킥’ 때만 하더라도 주변에 만류가 심했지만, “망가짐은 배우에게 두려움의 대상이 아니”라며 거침없이 카메라 앞에 섰다. 그리고 지난해 드라마 ‘개소리’를 통해서도 그 열기가 식지 않았음을 드러냈다. “나이 먹었다고 대접받으려 하지 마라. 늙은이가 아니라, 먼저 경험한 선배로서 모범을 보여야 한다”던 고인은 권위를 내려놓고 도전을 즐기는 ‘진짜 어른’이었다.

갑작스러운 비보에 연예계는 슬픔으로 물들어 있다. 대중들 또한 ‘시대의 어른’을 잃은 슬픔에 애도의 말을 전하고 있다. 육은 사라지지만, 혼은 영원한 법이다. 별은 졌지만, 그가 남긴 따뜻한 빛과 연기 혼은 영원히 우리 곁에 머물 것이다. intellybeast@sportsseoul.com

![‘MVP’ 김현수의 선택, 결국 KT였다…3년 50억원 ‘전액 보장’ 계약 [SS이슈]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/25/news-p.v1.20251125.b93c03db64dd4b4e9852e1140b1bac1c_T1.jpg)

![[공식] 고원희, 2년만에 결혼생활 마무리…“혼인신고 無, 각자 길 가기로”](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/25/news-p.v1.20251125.a420921088614493a4a127ff4efbaece_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 뮤지컬 ‘에비타’, 아르헨티나가 여전히 그리워하는 ‘민중의 성녀’](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202408/58867f53-7347-46d3-8e67-dd34b098c539.jpg)

![김연경 프로젝트, 예능 넘어 배구계 향한 승부수 [배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/d0c372a5-4897-4f59-a2c2-b418e0a77ae9.jpeg)

![검사(檢査) 받는 KBO, 이 참에 정치-스포츠 절연해야[장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/496a2f67-8246-4727-b4f6-fde5985b20cf.jpg)

![‘한화→대표팀’ 계속 시끌시끌…이제 김서현에 그만 ‘매몰’됩시다 [김동영의 시선]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/df89794b-229a-4cf7-92bc-5fafb2ea18fa.jpg)

![‘프로게이머’는 그만…이제 ‘프로 e스포츠 선수’라 부를 때다 [김민규의 e시각]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202303/88018f7a-a412-4750-b8ad-9f1915af98f2.jpg)

![메이저리거 김하성, 올리브 패딩으로 완성한 겨울 스트릿 룩! [이주상의 e파인더]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202503/fe6a08ea-7f72-4cdb-a416-b9c23cacb661.jpg)

![세 번의 비행, 한 번의 보트…고단함 끝에 만난 어른들의 낙원, 로빈슨 클럽 몰디브 [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202507/e53f451a-06e2-4ba0-9e6a-b9d0a609af61.jpg)

![부드러운 강력함, BMW 550e…고성능 PHEV의 정수[배우근의 생활형시승기]](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202401/c8f23327-96f7-4d48-a157-3fba7f049636.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 관객 참여형 뮤지컬 ‘리딩 쇼케이스’, 경쟁력 살아있네!](https://file.sportsseoul.com/svc/columnist/202312/792903aa-f247-4ab1-8fbc-7a78ba8619be.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 뮤지컬 ‘에비타’, 아르헨티나가 여전히 그리워하는 ‘민중의 성녀’](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/23/news-p.v1.20251123.203766df5b7e4a7f9a527eb1f6c17dfe_T1.jpg)

![김연경 프로젝트, 예능 넘어 배구계 향한 승부수 [배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/18/news-p.v1.20250924.517fd1fa8f6541a8ad2a1eec07bb813d_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 산타클로스 선물 같은 뮤지컬 ‘렌트’, 사랑한다면 지금 고백하세요!](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/17/news-p.v1.20251117.f21bdbe93fe148c5995a3f38d2a0b60a_T1.jpeg)

![검사(檢査) 받는 KBO, 이 참에 정치-스포츠 절연해야[장강훈의 액션피치]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/13/news-p.v1.20250728.f9bb242e2c82472fa8d612505912c2dc_T1.jpg)

![‘한화→대표팀’ 계속 시끌시끌…이제 김서현에 그만 ‘매몰’됩시다 [김동영의 시선]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/12/news-p.v1.20251109.4ae0b9b222f643318113e0a44330694a_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 연극‘아마데우스’, 아름다움을 시기·질투 그리고 탐욕스러운 대가…그 끝은?](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/12/news-p.v1.20251112.8877cc152a7840e98ba4dd0a2af8917c_T1.jpg)

![‘프로게이머’는 그만…이제 ‘프로 e스포츠 선수’라 부를 때다 [김민규의 e시각]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/11/news-p.v1.20251110.4e944a9ed7b6439a8f6520d6aadba4f6_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 뉴 캐스트의 발견 뮤지컬 ‘데스노트’, 21세기 ‘선악과의 유혹’이 시작된다](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/10/news-p.v1.20251110.567bb0e84eb8420c882e267580557d3d_T1.jpg)

![‘뉴진스는 어디에’…올드진스 되어가는 다섯소녀의 잃어버린 시간 [배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/09/news-p.v1.20250110.3ea142b2edd04106acbab760db7b2fa0_T1.jpg)

![‘이렇게 반가울 줄이야’ 418홈런 타자, ‘코치 해줘서’ 고맙습니다 [김동영의 시선]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/05/news-p.v1.20240529.776d1202158b4b339a1f70fad8e3d720_T1.jpg)

![문가비子 사진공개, 갑론을박할 문제인가?…댓글 OFF 전환[배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/03/news-p.v1.20251102.49b9e2ca456748bf8faf32bae4427aad_T1.jpg)

![메이저리거 김하성, 올리브 패딩으로 완성한 겨울 스트릿 룩! [이주상의 e파인더]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/11/03/news-p.v1.20251101.3aa8b5ac67c34f12a09d494d86ad5ce5_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 사랑은 ‘날씨’처럼 변하는 것…뮤지컬 ‘레드북’, 나를 찾는 탐험 같은 ‘어른이 동화’](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/10/31/news-p.v1.20251031.fc8162ee336d4f2087ea7b7354537b26_T1.jpg)

![세 번의 비행, 한 번의 보트…고단함 끝에 만난 어른들의 낙원, 로빈슨 클럽 몰디브 [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/10/29/news-p.v1.20251019.ffed48b43e9741e09e5b1158d87b4b60_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 뮤지컬 ‘미세스 다웃파이어’, 한시도 눈 뗄 수 없는 다이내믹 체인지](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/10/27/news-p.v1.20251027.362d1b48c56e441f94baff25034eb235_T1.jpeg)

![[표권향의 컬처판타지아] 새로운 재미를 찾고 있다면? 태양의 서커스 ‘쿠자’, 환상의 세계가 펼쳐진다](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/10/25/news-p.v1.20251025.c3efd4f340bc4de4b3521dc45d5d3711_T1.jpg)

![‘성인입양’ 혈연보다 마음이 먼저, 진태현·박시은 가족 [배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/10/22/news-p.v1.20251022.639795b37ad1439eac4317f1f9503b2d_T1.jpg)

![500년 역사, 명인의 손끝에서 되살아나다…KTX로 떠난 안동 전통주 ‘K-미식 벨트’ [원성윤의 인생은 여행처럼]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/10/22/news-p.v1.20251022.62302ecc42fd4c64a5c56e071c987de3_T1.jpg)

![[표권향의 컬처판타지아] 연극 ‘고도를 기다리며를 기다리며’, 내일의 주인공을 위한 선물](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/10/21/news-p.v1.20251021.bafdbf84c70d46f18ecbddd78f3363e9_T1.jpg)

![현직 검사의 눈물, 영화 아닌 현실이다 [배우근의 롤리팝]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/10/16/news-p.v1.20251016.49e0c85dd08141cdb95f949c941015f0_T1.jpg)

![[동정]김홍배 전 스포츠서울 출판기획팀 국장, 큰아들 결혼](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/05/06/news-p.v1.20250506.8de009e4b1c84296a5d99cd5c9e52da8_T1.jpg)